在明朝历史上,提到那些让人感到遗憾的人物,于谦一定会榜上有名。许多人对他感到惋惜,认为这个忠诚坚守北平、力挽狂澜的忠臣,绝不应该死在朱祁镇的刀下。然而,换一个角度来看,从朱祁镇的立场出发,复位后的他几乎不得不清除掉于谦这个隐患。

一、土木堡之变

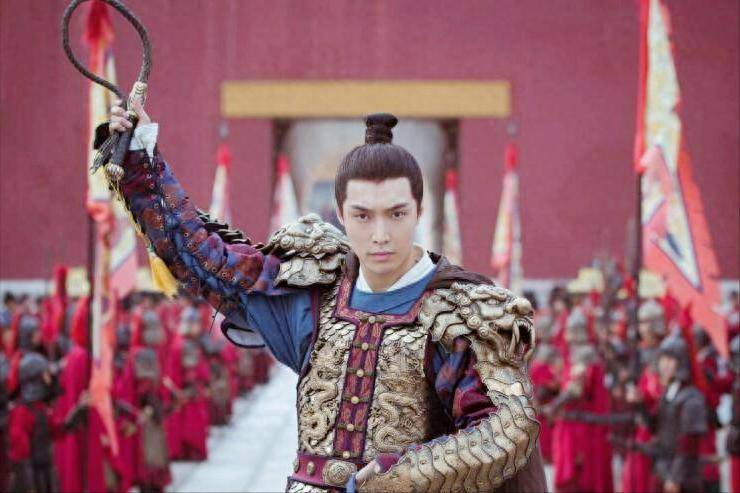

1449年,年轻的朱祁镇亲自带兵征讨瓦剌,结果在战斗中遭遇惨败,二十万大军全军覆没,自己也被瓦剌军俘虏。这个消息迅速传回了北京,举国震动。面对这突如其来的危局,朝中没有人能够立刻采取有效行动,然而此时,于谦挺身而出。

他迅速组织起了大规模的勤王兵,布置防线,甚至在京城外的九门之外布下了22万大军,配备了数十万的火器。而与此同时,他与孙太后暗中策划,迅速将朱祁钰从监国的位置提升为帝位,短短不到一个月的时间,景泰政权便稳稳地立了起来。

可以说,当时朱祁镇还在瓦剌的敌营中焦急地想着如何返回时,大明的“皇帝身份”已经被废掉,而这一切,都是由于谦一手推动的。从这一刻开始,于谦不仅仅是一个忠诚的大臣,他还成为了亲手将朱祁镇推下皇位的“罪魁祸首”。

二、京师保卫战

当瓦剌人押着朱祁镇来到北京城下时,他们以为自己手握了制胜的筹码,毕竟他们手里有明朝的皇帝。可是,于谦却没有丝毫犹豫,果断下令开炮,顿时打得瓦剌军措手不及。

记载中提到,彰义门一役中,仅仅是火药的消耗就达到二十万斤。于谦完全没有顾及到朱祁镇的安危,炮火打得离朱祁镇被俘的营地也非常近。从国家的角度来看,这是一项极为正义的决策,是一次冷静且果断的军事行动;但从朱祁镇的个人角度来看,这无疑是一种致命的羞辱:自己活着,却成了“可以被牺牲的皇帝”。

想象一下,当时在瓦剌军营中的朱祁镇,内心该是多么的寒冷与失望。

三、支持朱祁钰废立太子

景泰三年,朱祁钰决定废除朱祁镇之子朱见深的太子身份,改立自己的亲儿子为太子。这个问题在朝堂上引发了很大的争议,所有的目光都聚焦在于谦身上,大家都在等他表态。

然而,于谦只是轻描淡写地说了一句:“此乃陛下家事。”这一句话,实际上等于明确地支持了景泰帝废除太子的决定。对于朱祁镇而言,这一刀比火炮还要致命,不仅仅是他被迫退位做了太上皇,连自己的儿子也被剥夺了继承皇位的权利,而于谦正是推动这一切的关键人物之一。

于是,历史便留下了这样一个悖论:从国家的角度来看,于谦的每一个选择似乎都是为了国家大义,但从朱祁镇的角度来看,这些选择无疑是一次次的背叛与羞辱。

四、夺门之变之后的清算

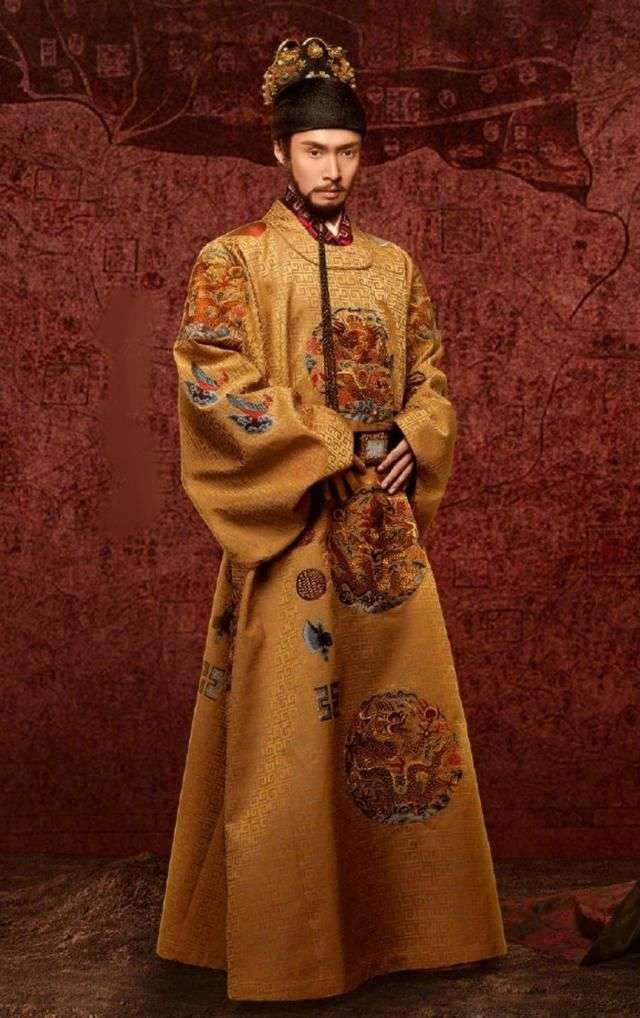

1457年,石亨、徐有贞、太监曹吉祥等人发动了“夺门之变”,成功让朱祁镇重新登上了皇位。

朱祁镇心里清楚,自己复位的最大障碍,正是当年“立弟废兄、炮轰太上皇、支持废储”的于谦。因此,在重新掌权的第一时间,朱祁镇以“谋为不轨,迎立外藩”的罪名将于谦处死。

无论后人如何评判,这一决定既是对旧怨的清算,也是巩固皇权的必要举措。

于谦无疑是明朝为数不多的真正忠臣,他曾经守住了北京,保住了大明的江山。然而,在朱祁镇的眼中,于谦却成了那个背叛自己、剥夺自己皇位,甚至威胁自己皇权的政敌。

朱祁镇出生仅四个月,就被立为太子。为了让太子身份无可指摘,他的父亲,皇帝朱瞻基,废除了原皇后胡善祥,并将贵妃孙氏立为新的皇后。这一举动确保了太子的地位不会受到质疑。

朱祁镇在太子的位置上待了七年,终于继位成为了明英宗,年仅九岁。虽然年幼,但他很快适应了皇帝的角色,开始接管朝政。14年后,他完全亲政,权力逐渐集中到自己手中。

然而,朱祁镇刚刚开始亲政,就十分宠信与自己一起长大的太监王振。王振不仅掌控了大量财富,还得罪了蒙古瓦剌部。瓦剌部决定进攻明朝,局势变得危急。此时,王振劝说年轻的朱祁镇亲自带兵出征。年仅21岁的朱祁镇便决定带着25万大军征讨瓦剌,然而,结果却是被瓦剌部俘虏。

经过一年的俘虏生涯,22岁的朱祁镇终于被瓦剌释放,回到了紫禁城。但回到宫中后,等待他的却是一个极其悲惨的现实——他已经成为了太上皇,而他的弟弟朱祁钰在他被俘期间接替了皇位。

年仅22岁的朱祁镇,虽然已经经历了常人难以想象的曲折人生,但回过头来看,他依然是一个年轻的皇帝。重返紫禁城的他,发现自己已经不再是权力的中心。朱祁镇的弟弟朱祁钰,虽然刚刚登基不到一年,却已经对他构成了威胁。朱祁钰担心朱祁镇会重新争夺皇位,于是决定将他囚禁起来。

朱祁镇的囚禁生活异常艰苦,虽然他名义上是太上皇,却没有享受到相应的待遇。没有了朝堂上的权力和昔日的大臣们的敬拜,他的生活显得非常孤寂。只有两匹马和一顶轿子把他送到位于紫禁城外的一处偏僻院落——南宫。

南宫地处荒僻之地,四周环境恶劣,人迹罕至。为了防止朱祁镇逃脱,朱祁钰不仅命令砍掉周围的树木,切断他与外界的一切联系,还将南宫大门上的锁灌上铅,完全封闭了这个地方。夏季酷热难耐,南宫没有任何避暑的设施,生活环境十分艰苦。朱祁镇的日常食物,只能通过墙上的小洞传送。

作为太上皇后的钱氏,为了生活,只得日夜辛勤劳动,纺织和变卖女红以维持家计。尽管这些情况看似苛刻,但实际上,这些都是为了掩盖真相。朱祁钰对待朱祁镇并非无情,实际上,在朱祁镇囚禁的七年里,朱祁钰多次派遣美女送到南宫,朱祁镇也没有拒绝,甚至在囚禁期间生下了九个孩子。可以说,朱祁镇并没有受到生活上的过度剥夺。若南宫生活如此贫困,钱皇后怎能养育九个孩子?

尽管朱祁钰从未有意杀害朱祁镇,但他显然不希望哥哥过度干涉政务。朱祁镇的困境,更多的是因为他曾是皇帝,而现在不得不接受囚禁。过了七年,朱祁钰因病重而垂危,朱祁镇终于推开了南宫的大门,重新回到了帝位,完成了“两废两立”的历史奇迹。

朱祁镇重登皇位后,大肆抨击朱祁钰的不仁不义,然而,在朱祁镇去世后,朱祁镇的儿子朱见深继位,并恢复了朱祁钰的封号和待遇。如果朱祁钰真的那么可恨,朱见深如何能为自己的叔叔平反呢?