晚清时期的老照片记忆

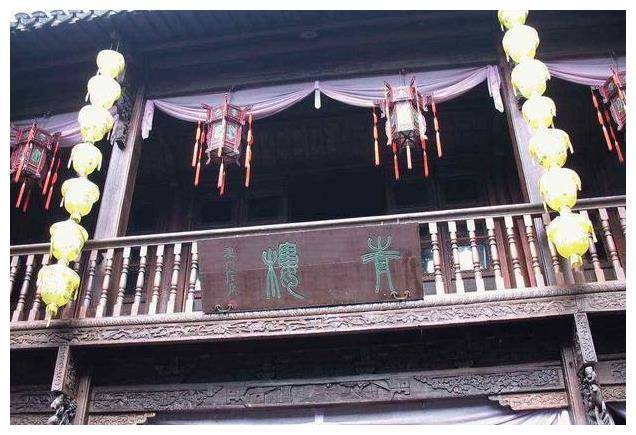

在摄影技术尚未普及的晚清时期,虽然不能像现在这样随时随地拍照,但各大城镇的街角巷尾都能找到照相馆的踪影。这些老式照相馆用黑白影像,忠实地记录下那个特殊年代的荒诞与衰败。当快门按下的瞬间,无论是开怀的笑容还是悲伤的泪水,都被永恒地定格在那方寸之间的相纸上。时过境迁,当我们重新翻看这些泛黄的老照片时,或许早已记不清照片中人当时的心绪,但正是这种模糊,反而给了我们无限遐想的空间——在那样艰难的岁月里,人们究竟怀着怎样的心情,才能展露出如此坦然的笑颜?

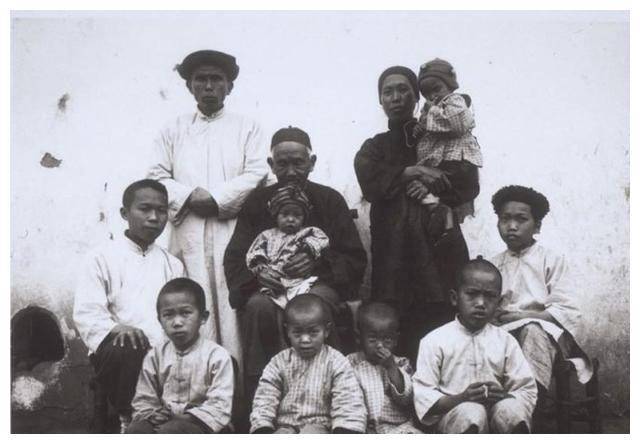

现存的清末民初老照片中,我们可以看到形形色色的人物:街头行乞的流浪者、专心编织草鞋的老手艺人、风姿绰约的青楼女子,以及带着三妻四妾招摇过市的地主老爷。这些影像就像一面镜子,清晰地映照出那个封建制度根深蒂固的时代风貌。每张照片背后,都隐藏着一段被时代洪流裹挟的人生故事。

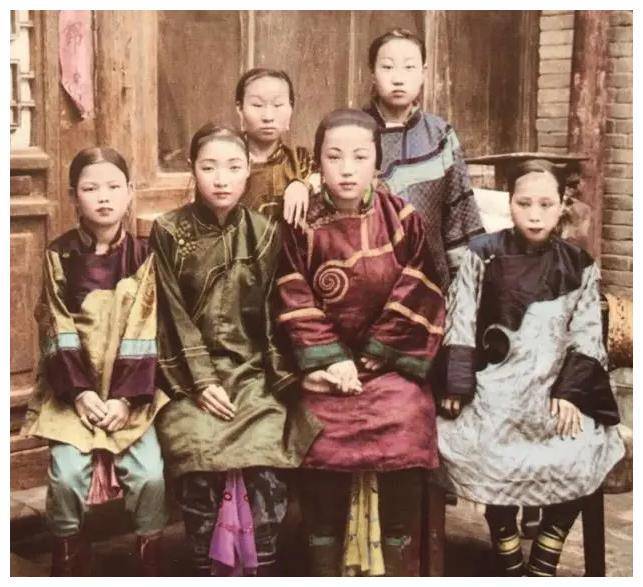

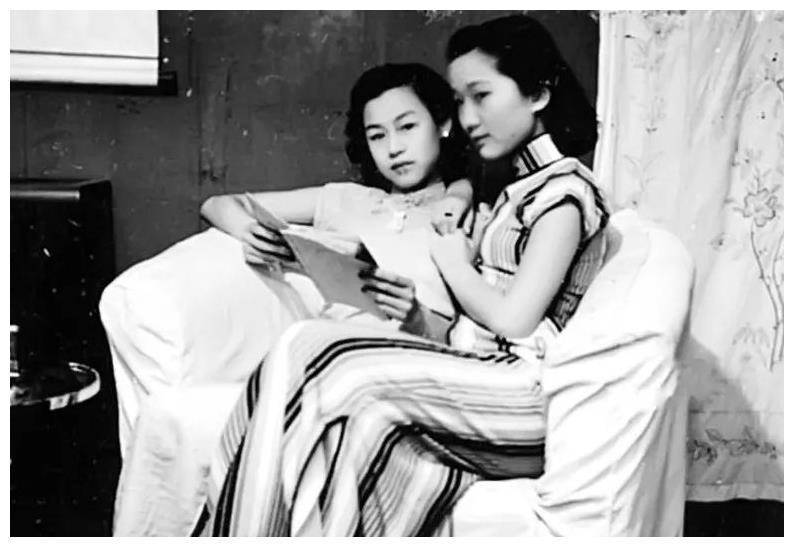

其中一张照片里的青楼女子格外引人注目。她身着剪裁得体的旗袍,梳着当时最时髦的发型,俨然是民国初年的时尚先锋。然而光鲜的外表下,隐藏的却是那个时代最黑暗的行业之一。青楼在当时已经形成完整的黑色产业,许多女子或因家贫被卖,或因走投无路,不得不在此卖艺卖 身。一旦踏入这个行当,就意味着失去了人身自由和人格尊严。她们必须强颜欢笑,侍奉那些来寻欢作乐的达官贵人。即便朝廷明令禁止,但人性的欲望总是难以遏制,北京八大胡同里上百家青楼的存在,就是最好的证明。在国家风雨飘摇之际,这些烟花之地成了人们逃避现实的温柔乡,虽然不过是自欺欺人的短暂慰藉。

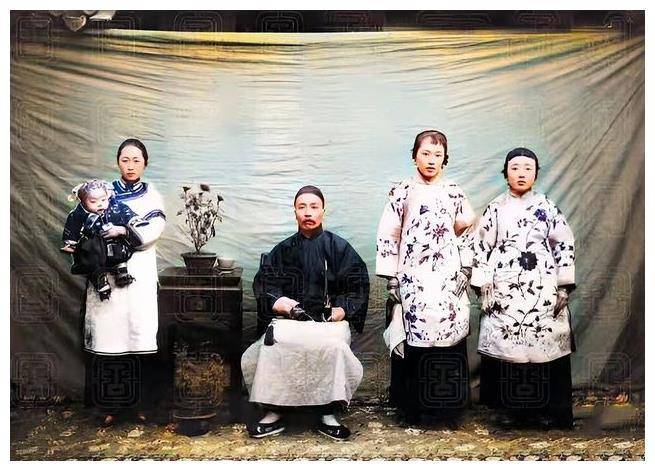

另一张老照片则展现了一个地主家庭的典型场景:地主老爷端坐中央,身边围绕着正妻和两位小妾。这种一夫多妻的陋习从古代延续至民国,反映出封建社会男尊女卑的残酷现实。无论是养在深闺的富家小姐,还是终日劳作的农家女子,最终都难逃成为男性附庸的命运。嫁鸡随鸡,嫁狗随狗的训条,让她们一生都活在传宗接代的压力之下。纳妾在当时不仅是为了满足私欲,更是为了完成不孝有三,无后为大的家族使命。

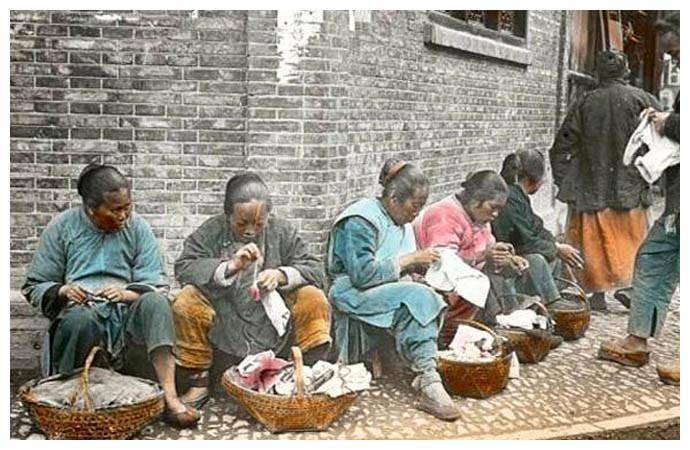

还有一张令人心酸的照片,记录了一位在街头编织草鞋的老人。在经济落后的年代,草鞋因其物美价廉而深受底层百姓欢迎。比起昂贵的布鞋,草鞋既经济实惠又结实耐穿,成为劳苦大众田间劳作时的必备品。大街小巷随处可见的草鞋摊贩,无声地诉说着那个年代普通百姓的艰辛生活。

这些泛黄的老照片就像一扇时光之窗,让我们得以窥见那个动荡年代的真实面貌。每一帧影像都在诉说着被时代裹挟的普通人故事,记录着封建制度下的人生百态。