《——【·前言·】——》

诸葛亮两次火攻,一次在赤壁羽扇纶巾、面不改色,一次在滇南火烧藤甲兵、夜不能寐。

前者胜而无悔,后者胜而自叹“损阴德”。同是烈焰滔天,为何心境天差地别?一场战术之谋,何以演变为道德拷问?

赤壁烈焰,谋定如山

建安十三年冬,北风卷起长江寒浪,天地肃杀。曹操率八十三万大军南下,号称“横扫江东”,以图一统。孙刘联盟危在旦夕,荆州已失,江陵兵少,若赤壁不守,江南尽失。

孙权在柴桑召集群臣。众人或主战,或主降,议而不决。正当局势僵持之际,一位身披鹤氅的青年缓步入席,正是刘备幕僚诸葛亮。

他不是江东旧将,也非战功赫赫之人,但他的目光清澈如水,言语坚定如山。诸葛亮进言:“曹操兵虽众,水土不服,军心不稳。若借天时,联江风,可破之。”

周瑜初听之,冷笑不语。他心高气傲,自忖不需外人指点江山。但诸葛亮却在厅中滔滔陈说,既剖析曹军兵势,又预测冬风南起之机。群臣侧目,周瑜亦不得不正眼相待。

此战若败,江东将无立足之地。周瑜遂采纳黄盖苦肉计之策,联合诸葛亮之“借风”之议,合谋火攻。

赤壁之夜,曹军连船数十里,灯火通明,毫无防备。黄盖诈降成功,火船载薪逆水直冲。天公作美,东南风劲吹,烈焰如龙,吞没江面。

曹军惊慌失措,喊杀连天,焚风中哀号不绝。连环铁索断裂,士卒跃江逃生,不少人被烧得焦黑一片。曹操亲自上马逃窜,所部溃败无余。

而在对岸,诸葛亮立于高台之上,羽扇轻摇,望着对岸火海翻滚。他未喜形于色,也未有得意之态,只道:“此局既成,北军气折,天下三分可定。”

众将环视,皆为其气度所折。如此浩劫之中,身无寸铁之人,却能先知风向、筹谋若神,令人敬服。有人惊叹:“军师真乃人中卧龙。”

但诸葛亮并未以此为功。战后,他未居首功,也未邀权位,而是淡然返营,继续辅佐刘备。世人皆记得火烧赤壁的火,却忽略了那一夜风中的从容,那一双早已望穿胜负的眼睛。

他不是火攻的执行者,却是这场大局的催化者。他未提一兵一卒,却影响了整个战争的走向。而这一切,他都以平常心看待,无怨无功,无惧无喜。

这就是诸葛亮在赤壁的风度——谋定而后动,从容若山,面不改色,是因为胜负在胸,是因为他信,天时、人和,皆在他一念之间。

南征途中,藤甲如林

赤壁之后,天下三分,蜀汉立国。诸葛亮自丞相府起,辅佐后主刘禅,内修政务,外抗魏吴,尽心竭力。然而蜀地虽定,南中却不宁。

南中四郡,地处边陲,民风剽悍,蛮夷杂居。因益州连年征战,朝廷控制力渐弱。建兴三年,南中大酋孟获联合朱褒、高定等部反叛,焚掠城寨,杀官夺粮,动摇蜀汉西南根基。

刘禅急令诸葛亮亲征。彼时朝中有人谏曰:“丞相乃社稷之柱,不宜亲冒瘴毒。”诸葛亮却道:“南人不服久矣,非率师平之,则后患无穷。”

于是,他亲自领兵南下,数万将士横越崇山峻岭,入藤林瘴气之地。初战虽胜,然屡擒孟获,屡又放之,连战七次,终未彻底服其心。

南中地势险恶,士兵不服水土,藤林之中常有奇袭之变。更可怕的是,孟获麾下出现一支“藤甲兵”,身披藤甲、涂油炼制,刀枪难入,箭矢不伤。士卒惊曰:“若鬼魅也。”

将军马岱、魏延接战皆受挫,敌人进退如风,烧营袭寨,令蜀军疲于奔命。诸葛亮登高远望,沉思良久,唤来军中工匠与谋士密议,细察藤甲之构。

数日后,密报送至:“藤甲虽可挡兵器,然藤皮油重,遇火则燃。其甲之利,亦为其弱。”

夜深,诸葛亮独坐军帐。案前陈列藤甲样品,一缕轻烟袅袅。他端详片刻,低语道:“胜可得焉,然……”

他没有说出后半句,只将那片藤甲放入火盆中,转眼便燃作灰烬。

决战之计已定,他却久久未寝。左右问策,他只淡然道:“生民何辜。”

他知火攻必胜,亦知这支兵队多为部族征调之青壮,未必皆恶。若一炬成灰,岂非冤魂遍野?但若不破,蜀军疲弱,南中难平,社稷岌岌。

兵者,不祥之器;攻心,尚在攻身之前。但当仁义与安邦冲突之时,诸葛亮终于还是下定决心。

次日,他手令布阵,山谷两侧,设伏投火,调虎离山。藤甲兵中计,入谷如鱼入瓮。

但他心中,却未有一丝得意——因为他知,这不是他希望的胜利方式。

烈焰滇南,一将难安

滇南战场,四周藤林密布,雨水充沛,地势起伏,仿佛连天神都不愿涉足的险境。诸葛亮深知,若不速战速决,蜀军将陷入瘴毒困局。敌兵熟地形、善奇袭,又有“刀枪不入”的藤甲兵作为主力,难以硬拼。

连续七擒孟获,虽屡胜,却未能平定南中之心。孟获屡败屡战,背后尚有强悍蛮部撑腰。尤其是那支藤甲兵,已成为蜀军心中的“鬼影”:来无影、去无踪,藤甲遮体如铁壳,矛矢皆弹回而无功。

诸葛亮未言败,但也不喜战。他是善用智谋的人,非嗜杀者。他曾言:“不战而屈人之兵,善之善者也。”可当仁德无效,敌人不屈,他不得不再次动用火攻。

命令下达:诱敌入伏,火油遍撒,烈焰焚谷。

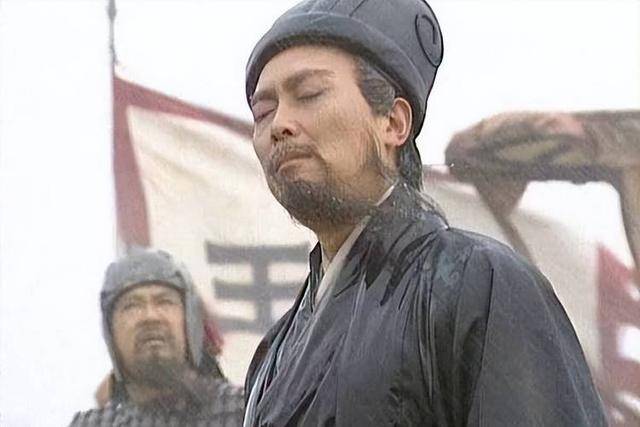

布阵之夜,诸葛亮不语。帐外风雨交加,士卒忙碌调度,而他独坐于灯下,面色凝重。

近侍劝慰:“丞相久操兵法,何以今日忧形于色?”

他淡然答道:“今火攻之策,胜负不疑。然彼等皆被驱之人,非恶而战。吾此焚之,恐折阴德。”

“兵者,凶器也。”这句他反复低喃。他不是不知战争残酷,而是每一场火攻,都是一次心灵之焚。

战斗开始于清晨,火势最盛在午后。先遣部队佯败,引藤甲兵入山谷。敌军果然中计,潮水般涌入。山谷两侧顿时火光腾起,烈焰卷天,山林尽染。

藤甲易燃,烈火触即着。兵士奔走呼号,藤甲在烈焰中化作牢笼,叫人动弹不得。无数身影如蚂蚁般翻滚于火海之中,惨叫之声不绝于耳,震彻山谷。

将领来报:“藤甲兵尽毁,孟获逃窜。”

帐中欢腾,将佐皆贺胜功。但诸葛亮未言一语,只缓缓走出帐外,登高望焚谷。

他不曾低头,不曾掩面,只是静静凝望着那一片浓烟弥漫、焦味扑鼻的战场。烈焰之下,是数万条生命,是他亲手下达的火令。

他未曾掉泪,却感胸口沉闷如石。他知,这不是一场令他骄傲的胜利。

夜幕降临,军中设宴庆功。诸葛亮却未出席。他在自己的营帐中,焚香默坐,面前是竹简与经卷,却不曾翻动。

数日后,他向主簿口述军令文书时突然停顿,道:“吾虽胜敌三万,然焚其身而屠其命,恐损阴德,折吾阳寿。”

主簿一惊,连忙劝慰:“丞相功在社稷,岂可妄自菲薄?”

他却不应声,只抚案沉思,似在自问:是否必须如此?是否可以有别的办法?

无人知他是否后悔。但从那日以后,他更少用兵,更慎动杀机。

此战之后,孟获彻底归顺。南中平定,再无叛乱,数十年安宁。蜀军班师,士卒疲惫却安然。唯有丞相,在回程途中频频仰望远山,不语不笑。

他知自己胜了,但他也知,有些胜利的代价,是留在夜里无法解释的沉默。

火与德,一念之间

归蜀途中,山川起伏,征尘未散。将士皆松口气,南中平,战事息,似可歇矣。

马岱随行,一夜于帐中问道:“丞相南征大胜,百姓受益,为何不见丞相之喜?”

诸葛亮沉吟,缓缓道:“战无不胜,不若战而不战。此役虽定南中,然火焚万众,吾心沉痛。”

马岱默然,不敢再言。

此后诸葛亮在成都修政,亲理朝政,致力于开仓恤民、移民实边。但他心中的那片火焰,始终未曾熄灭。

三年后,他再次北伐,征魏之役频频发动。五丈原之战,他日夜操劳,心力交瘁,卒于军中,年仅五十四岁。

后人追问:智谋如他,筹算如神,为何早殒?

民间传说便衍生出:“丞相火烧藤甲三万,阴德折损,阳寿难全。”

这说法非史实,却被广泛流传。并非因人信命运,而是因人信仁者自持天命,惜命如民命。

有人记得诸葛亮借东风于赤壁之夜,羽扇轻摇,笑看火光冲天;却忽略了那一夜,他不过是一位谋士,而非施火之人。

也有人记得他火烧藤甲兵之烈,胜如破竹;却未看到那一夜,他在风中低声喃喃:“吾恐折寿。”

他不是神,也不是圣。他是一个极力用智谋护社稷,却又在权谋与仁德之间挣扎的人。他的光,不在奇谋破敌,而在能知悔、能自省。

战争中,他胜多于败。但每一次火攻,每一次刀兵之下的哭声,都在他心中留下斑斑血痕。

他一生谨慎,不喜功名,却最终仍不能逃脱世人的神化。他是“忠臣”、“智者”、“仁者”,但他只是诸葛亮——一个在烈火中思索德与罪的孤独军师。

如今青山依旧,五丈原下草木葱茏。山风吹过,仿佛仍有一把羽扇,在历史长河中缓缓挥动。