《——【·前言·】——》

西域风尘中,楼兰这个名字似乎带着刀光——为什么一个早已荒废的古国,会在中原人成为血誓对象?

楼兰究竟做过什么,让“斩楼兰”“破楼兰”在诗篇里回荡千年?

咽喉之国隐于荒漠

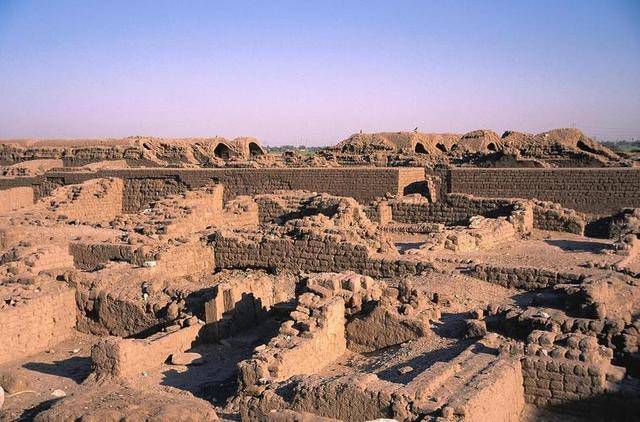

塔里木盆地的东北角,黄沙、盐碱、废墟包围着一片脆弱绿洲。这里,曾经就是楼兰王国的心脏地带。

这个地方不大,也不富。人口不过一万,士兵只有千余人。可位置特殊。汉朝通往西域的驿路,在此处转折。从敦煌西出,走不了几天就得面对楼兰控制的通道。使者、商人、军队,谁都绕不过它。换句话说,它既不是强国,也不必强——只要站在路上,就足以让中原皱眉。

楼兰靠着古渠与绿洲勉强自给,却掌控着南道与北道的岔口。南通于阗、且末,北去焉耆、车师,西面延伸至疏勒、龟兹,再西即是大宛与安息。楼兰站在这两条主干道的中点上,扼咽喉之地,成了进出西域的第一道“闸门”。

汉廷自武帝以来苦心经营西域外交、军道、商路,最怕的就是这扇“门”被反锁。楼兰知道这点,也明白自己的底气不在兵力,而在地形。

但问题在于,它不肯站队。

从西汉初年起,匈奴便屡次渗透西域,声称“楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国,皆以为匈奴”。而汉朝张骞通西域、建武昭帝设西域都护,又试图掌控同样的区域。楼兰夹在两个帝国之间,自知无法中立,于是两边下注:向匈奴输诚,也向汉朝朝贡,一边派人质入长安,一边送使节赴单于庭。

表面看是政治手腕,实则是反复横跳。谁也不敢完全信它。

而当中原的使者一次次行至楼兰边境时,真正的问题来了——楼兰不只是左右摇摆,它动手了。

劫使、遮道、通匈奴耳目——中原的怒火被点燃

最初,汉廷还试图通过册封与贡品换来通道安全。可楼兰的做法让这种策略迅速破产。

汉朝使者王恢曾带节西出,被楼兰人围堵、驱赶,甚至劫掠财物与信函。随后几次使节出行,都遭遇楼兰阻挠。而楼兰的借口始终如一:通道混乱,匈奴盯梢,不得不谨慎行事。

实际上,它私下与匈奴使者密谈,并故意设置埋伏。一些记录提到,楼兰兵士在沙丘之后候路,专等汉使经过,再出手骚扰或抢掠物资。有几次甚至是与匈奴协同行动,从侧翼包围护卫稀少的汉使队伍。

这种“为匈奴耳目”的行为,在汉朝眼里就是赤裸裸的背叛。中原讲规矩,不许动使者——使者是朝廷面子。而楼兰三番五次劫使,已不是策略问题,而是政治立场问题。

事情到公元前108年时,终于失控。

汉武帝震怒,下令出兵。赵破奴领七百骑兵为前锋,兵分两路,一路正面威慑姑师,另一路直插楼兰。出兵速度极快,楼兰措手不及。国王被一举擒获,姑师也随即投降。楼兰虽未亡国,却被撕下了“自主中立”的伪装。

可事情没完。

楼兰王被押赴长安,面见天子。面对指责,他说了一句话:“小国在大国间,不两属,无以自安。”意思是自己并非想反,而是被迫求生。汉廷看似理解,把他放回去了。

可这一理解,成了新的错误。

回国后,楼兰继续模糊操作。一边继续向汉朝贡献贡物,一边又向匈奴送信称臣,还分两位王子分别送至长安与单于庭作为人质。左右逢源、骑墙为生的做法,让中原再次感到屈辱。

几次使节再被遮挡之后,汉廷不再手软。

这一次,不是派兵,而是派人。

公元前77年,傅介子被派往楼兰,名义为平乐监,实则带剑暗杀。他抵达后,席间突袭,刺杀楼兰王尉屠耆,并将其首级带回长安,悬于北阙示众。此后,汉朝立尉屠耆之弟安归为新王,赐其国号“鄯善”,彻底将“楼兰”这个名字从地图上抹去。

汉廷并未停止手段。随即在此地设立都尉,实行屯田驻军,并由西域都护管辖,彻底掌握交通线。

这一整套处理方式看似冷酷,却极其有效。楼兰之名,自此成为历史,鄯善成为汉朝在西域的代理政权。从此通往焉耆、龟兹、疏勒的道路畅通无阻。

不过,楼兰的故事没有结束。它虽然在政治上消亡,却在记忆中留下了痕迹。王昌龄写下“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”时,实际上引用的正是傅介子刺王改国那段历史。

这段血债,已在中原人心中化作誓言。

楼兰王的末路

夜幕下的楼兰,戈壁微风吹过帐幔。傅介子率使者队伍抵达,带着金帛与诏书,表面是来赏赐,实则胸中已有决断。楼兰王安归未曾警觉。

傅介子以赏赐为名,先与王遣使接触。楼兰王因心生疑虑而回避,傅介子当机立断,命翻译传话:若王不亲自来见,则使者将移往西国。消息传至王宫,王担心失礼,夜半匆匆来见。傅介子设宴待之,金银绫帛摆陈于前,楼兰王贪恋赏赐,放松了警惕。宴至酣处,傅介子暗中命两名壮士出手。匕首出现在夜光下,一刺命中咽喉。王倒地,鲜血喷溅;壮士补刀斩断喉管,王首被取下。

楼兰王被当场斩杀,群臣惊恐四散。傅介子转身拿起王首,高声宣告:天子诏命,楼兰王屡次通敌、杀汉使,罪不可赦。祭出诏令、指控罪状,群臣目睹血头,如坠寒冰。傅介子又命将士控场,禁止骚动。他对楼兰贵族说:“王有罪于汉,不可复立。即刻另立贤王,以示从命。”于是,他将首级装车,带着肃杀气势撤退。

傅介子一路疾行,抄捷径,不与敌军缠战。楼兰人惊慌失措,无力追击。抵达长安,他将王首悬挂于北阙,那赫然一刻,让九州震动。天子昭告天下:楼兰王罪已昭明,从此楼兰王国须服于汉廷,新王由汉朝册立。

随即,朝廷宣布国号由“楼兰”改为“鄯善”,废原王号。尉屠耆之弟安归(或其同族)被召回长安,受封再返任王。汉廷派驻都尉、设屯田,将鄯善地区纳入西域管制体系。楼兰旧王朝的自主性终告终结。

这一招干净利落,无需大军围城,无需长期征战。凭借一场刺杀、一次示威,汉廷便把一个国家“平定”在幅员之外。楼兰国从此名存实亡,政治结构被拆解,军事控制被剥夺,地名被替换,新政权被嵌入汉廷体制。

刺王之后,傅介子被封为义阳侯,功业被颂扬。他的事迹在史书中成为“汉廷震慑西域”的典型案例。此役震撼西域各国,令周边国王震惧,不敢效法楼兰篡道遮道之举。

那一杀手锏落下后,通往西域的路逐渐复通。鄯善置都尉、驻军屯田,汉廷的控制网进一步向西延伸。龙盘虎踞的丝路,被汉廷再度锁回中央指向。

从此,楼兰的名字被历史书写为“已灭”的旧国,但其阴影,将以诗句、典故的形式在文化中回响千年。

从地名到象征的重生

时光流逝,楼兰在地理上已渐被遗忘,城郭侵蚀、河道断流、人口大迁。数百年之后,荒芜掩埋了扜泥城,沙丘吞噬了通道。人迹稀少,风声成为唯一的呼唤。古僧法显游历西域时,行至楼兰故址,曾记:“上无飞鸟,下无走兽”,荒凉至极。

荒废的楼兰,本无再起之能。可在唐代诗人的笔下,它重生了——但不是为王朝之争,而为边塞誓言之象。

王昌龄写下那句最著名的:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”楼兰不再指真实之楼兰,而是泛指任何边疆敌方政权、任何尚未败的对手。诗人以楼兰为代称,以其历史深度为支点,借古典之名写今人立功誓约。

在唐诗集里,“楼兰”多次出现。李白、岑参、岑嘉兴等人,都将“斩楼兰”“破楼兰”作为戍边诗的一种修辞。楼兰成为挫敌、建功、忠义意志的载体。在他们的抒写里,不在远方的废墟之上,而在将士心头。

诗句里常见的构图:将士披甲、战鼓擂响、黄沙漫道。沙河深处,风尘弥漫,远山如黯,戍楼遥立。既写出荒凉,也写出血誓。楼兰成为“最后一座未破之城”,写作者立誓“若不能破它,誓不归返”。

文化流传中,楼兰名字被刻意保留,而不是用其后来正式名称“鄯善”。这是诗人选择的象征性操作:楼兰作为历史符号,被赋予一种“落寞美感 + 边疆敌意”的集合意象。诗里楼兰,不是某个政权,而是一个“对岸敌方”的符号容器。

从文学流派看,楼兰意象具有两个张力:一是“血性誓约”的张力——写出将士生死立志;一是“历史深度”的张力——古国叶落、荒凉、曾经有王朝灭亡。诗人借这残垣断壁,让誓言更重、情绪更高。

许多文学分析指出:“楼兰”一词在唐代写作中趋向孤立性、象征性。诗人忽略它的地理实存,更多聚焦它的诗义。楼兰成为“敌国”、“边患”的代名词,是人的心理疆界。它与不破、斩杀、誓言、骁勇诸意象捆绑。

现代的诗词注释、本类散文、文化专栏,多将楼兰解释为“象征的敌国”。在新闻报道、文化讲解中,楼兰已经成为一种“文化记忆”。讲楼兰遗址时常引用“那句诗”,讲那句诗时又借楼兰讲边疆意象——两者相互强化。

最终,楼兰的历史实体消逝,但它在文化文本中被不断复活。它成为诗中对抗意志、家国志向的折射。人们念这名字,不再是呼唤遗址,而是呼唤血脉呼号、边疆信念。

诗里楼兰,是疆场未竟的城,是将士未达的誓愿,是历史与情绪共同凝成的符号。即便楼兰王已死,城邑已朽,沙尘已掩,但诗人仍能呼唤:破它,方可还乡;折它,方可报国。