1981年,一份不起眼的医学报告突然引爆了美国公共卫生系统的警报。

几个年轻男同性恋者因为一种罕见肺炎接连住院,医生一头雾水,病人免疫系统像突然失灵一样崩塌。

这不是普通的病毒感冒,而是一个全新的、致命的免疫杀手悄悄登场。很快,它有了一个名字——艾滋病。

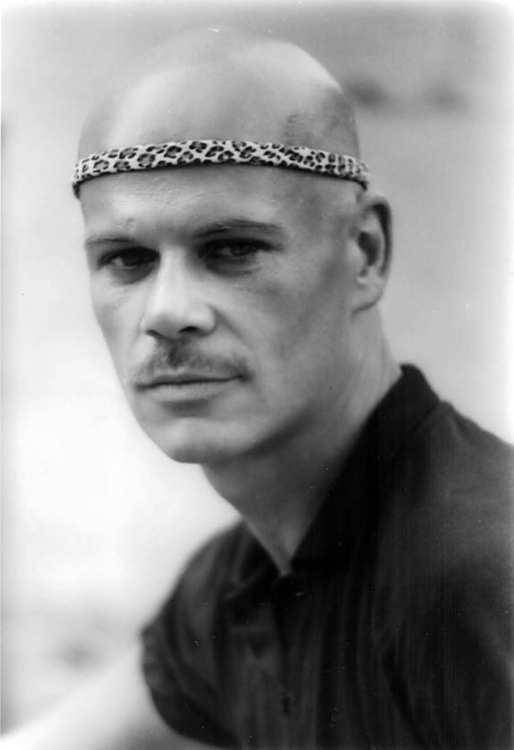

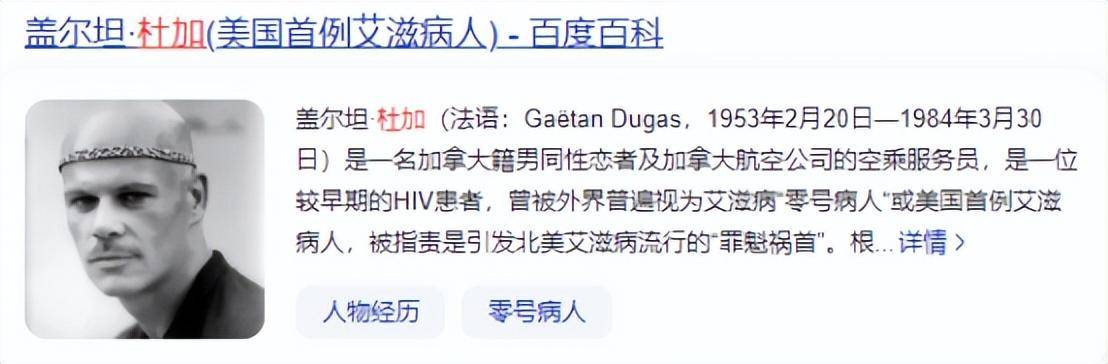

那么,艾滋病是谁传的?怎么来的?大家都在找答案,而一个叫盖尔坦·杜加的加拿大空少,成了最早被盯上的人,也被贴上了“0号病人”的标签。

可这个“0号”,真的是病毒起点吗?

他是传播者,但不是“起源者”

盖尔坦·杜加出生在1952年,是加拿大航空的乘务员。那个年代的空乘不像现在这么规范自由飞行,他飞一趟美国,停留几天,认识几个人,再飞去另一个城市。

长得帅,性格外向,生活方式也很开放。那个时期,正赶上西方社会性观念大松绑,社交场所日益活跃,性关系在一些群体中变得频繁而自由。

他自己曾对调查人员说,他的性 伴侣数量可能超过两千人。

他并没有刻意隐瞒。一开始,他也只是觉得身体有点异常,直到1980年,他被查出一种奇怪的皮肤病,这才引起医生注意。

那时医生也不知道怎么回事,只知道他的免疫系统出了问题。

当美国疾控中心开始调查艾滋病的时候,发现很多感染者之间有交集,而这个交集,就是杜加。

他和很多患者发生过性关系,甚至提供了一份长长的名单帮助调查。

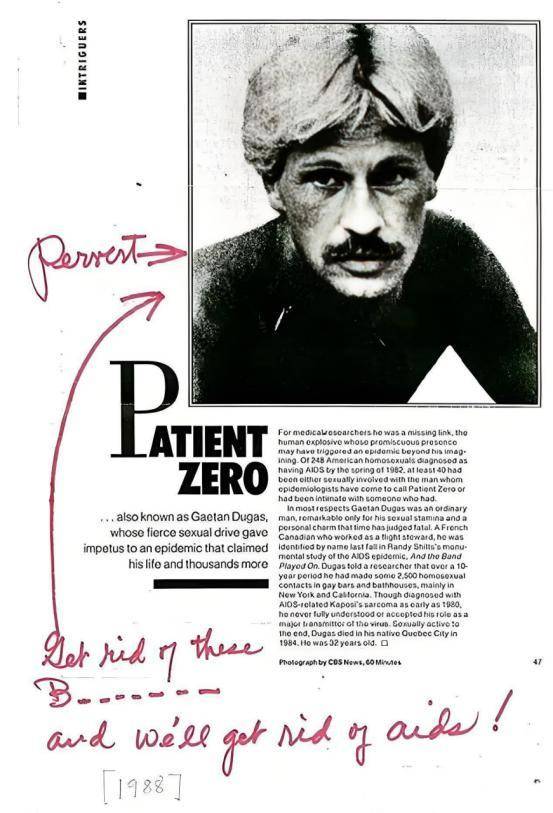

在那张网络图上,他被标记为“Patient O”,意思是“外州病人”,也就是“从加州以外来的”。

但这个“O”很快被误传为数字“0”,等于直接给他扣了个“第一人”的帽子。

从那一刻起,媒体、公众、甚至一部分科学圈,都开始默认他是“把艾滋病带进美国”的人。

各种报道把他形容成一个明知道自己有病还故意不收手的“病毒传播者”,让大众对他充满指责和恐惧。

而他,为了配合调查,在确诊后仍然出现在一些社交场合,这一行为也被无限放大,成了“他明知故犯”的证据。

可事情真的是这么简单吗?

别人已经感染了,他却被当成罪魁

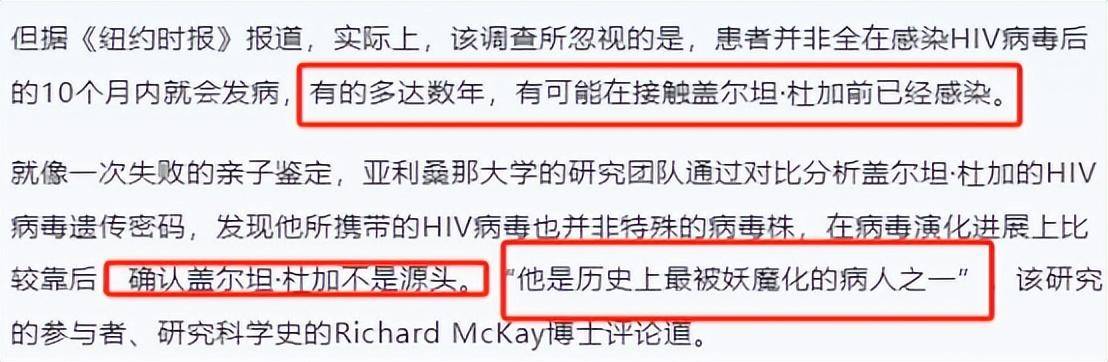

很多年后,科学家重新审视了当年的调查和证据。他们找到了杜加生前的血样,又找出了比他更早期的感染者样本,对病毒进行比对分析。

结果令人意外:杜加体内的病毒,并不是北美最早的毒株。他感染的时候,病毒早就已经在美国传播了,只不过那时候大家都没查出来而已。

这说明,杜加不是病毒进入美国的源头。病毒并不是从他身上传出去的,而是在他之前就已经在社区中传播了。

他只是被放大成了一个“传播节点”,因为他行为开放、接触面广、又愿意配合调查,自然在那些病例之间形成了明显的联系。

更关键的是,他被贴成“0号病人”这件事,完全源于误读。那张网络图上的“Patient O”,本来只是为了和加州本地病例做区分,结果被当成了起点。

这个误会一旦登上新闻头条,就再也没人去查证了。媒体把他写成了艾滋病的“引爆点”,但实际上,他只是这场疫情中无数个受害者之一。

病毒的根源,不在北美

真正的病毒来源,早在几十年前就已经悄悄出现了。

科学家通过基因比对,发现HIV病毒的最早踪迹,其实出现在非洲中部的一些地区。

那个时候还没有人知道HIV这个词,更没有人知道它会带来怎样的灾难。

根据研究,病毒最初可能来自黑猩猩体内的一种类似病毒,通过人类接触动物血液时被传染到人类身上。

这种“种间传播”在当时的非洲狩猎活动中并不少见。病毒从动物跳到人类后,并没有立刻掀起风暴,而是在局部地区缓慢传播。

20世纪初,非洲一些城市开始修铁路、搞城市化,人口流动频繁。病毒就这么随着人流,在地区之间慢慢扩散开。

几十年后,又在殖民地政策和战乱、移民等因素影响下,被带去了加勒比地区,再进入北美。到杜加感染时,病毒早就已经踏上了全球扩散的旅程。

所以说,把病毒的锅甩给某一个人,不仅不准确,也不公平。病毒的传播,是一连串社会、历史、经济因素共同作用的结果,不是哪个人一时“作死”就能引发的。

被污名化的不只是一个人

杜加的故事之所以广为流传,很大程度上是因为媒体的力量。在那个信息爆炸前夜,大家对艾滋病一无所知,恐惧感极强。媒体需要一个故事,需要一个“起点”,杜加恰好成了最方便的主角。

他年轻、外貌出众、职业特殊,生活方式又容易引发争议,完全符合人们对“危险人物”的想象。

他的形象被塑造成了“带毒的空中使者”,再加上一些未经证实的言论和夸张描写,公众很快就把他当成了“艾滋病之父”。

但这种标签,不只是伤害了他一个人,也把整个同性恋群体推上了风口浪尖。在很多人眼中,艾滋病成了某个群体“自作自受”的产物,社会对LGBTQ+群体的歧视和偏见因此加剧。

很多人因为怕被贴标签,不敢去做检测,不敢就医,反而让病毒更容易躲起来,传播得更快。

污名化不是解决问题的办法,它只会让问题更难被发现、更难被控制。盖尔坦·杜加的遭遇,其实就是这个逻辑的缩影。

真正值得反思的,从来不是“谁惹的祸”

现在回头看,盖尔坦·杜加不是“0号病人”,而是“被误读的病人”。他没有制造病毒,也不是病毒的首发者。

他也没有故意传播疾病,而是在一个信息混乱、医疗手段有限的时代,被动地卷入了一场全球性的公共卫生危机。

他的悲剧,是媒体、社会恐慌和信息误传交织出来的结果。科学已经还他一个清白,但这个故事留给我们的教训,却远不止于此。

我们需要重新思考,面对新型传染病时,社会应该如何反应。是去找一个人背锅,还是冷静分析传播路径?

是把感染者当作危险品,还是提供足够的支持和帮助?这些问题,不只是关于过去的,也是关于未来的。

盖尔坦·杜加的名字,曾经是恐惧的代名词。但在今天,我们更应该把它当作一个提醒:在病毒面前,没人是例外,更没人该被当成代罪羔羊。理解、尊重和科学,才是面对传染病时应有的态度。