| 527801728 | 2025-11-19 21:40 |

|

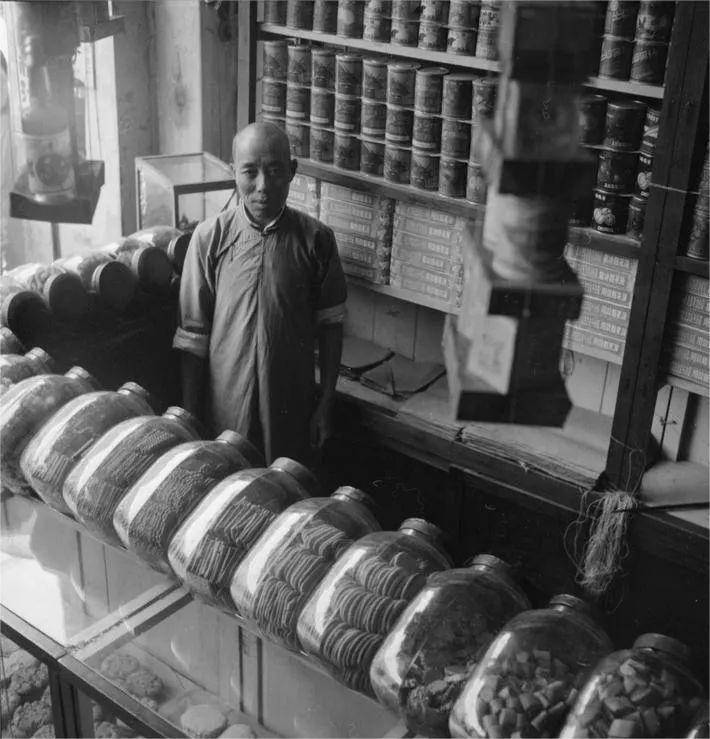

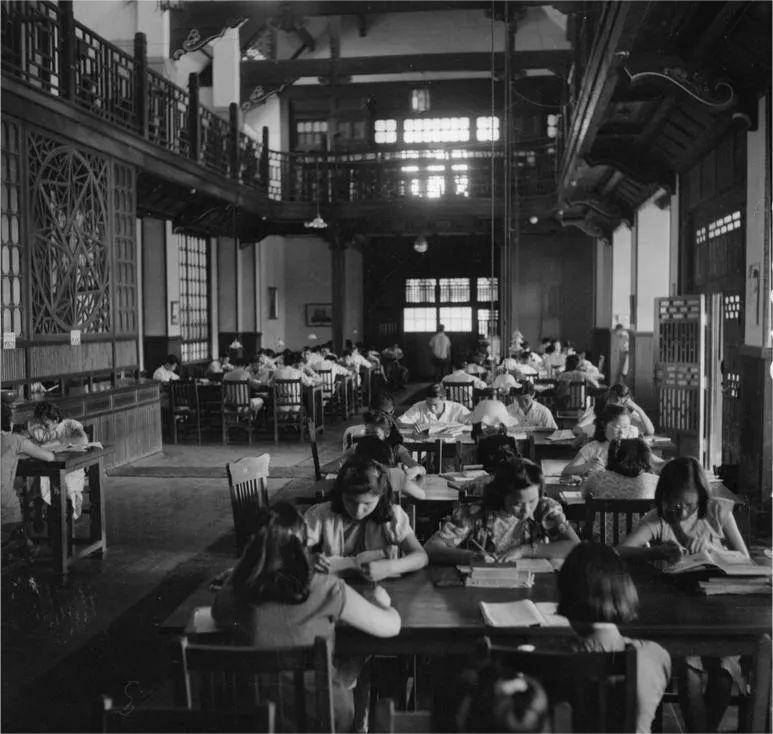

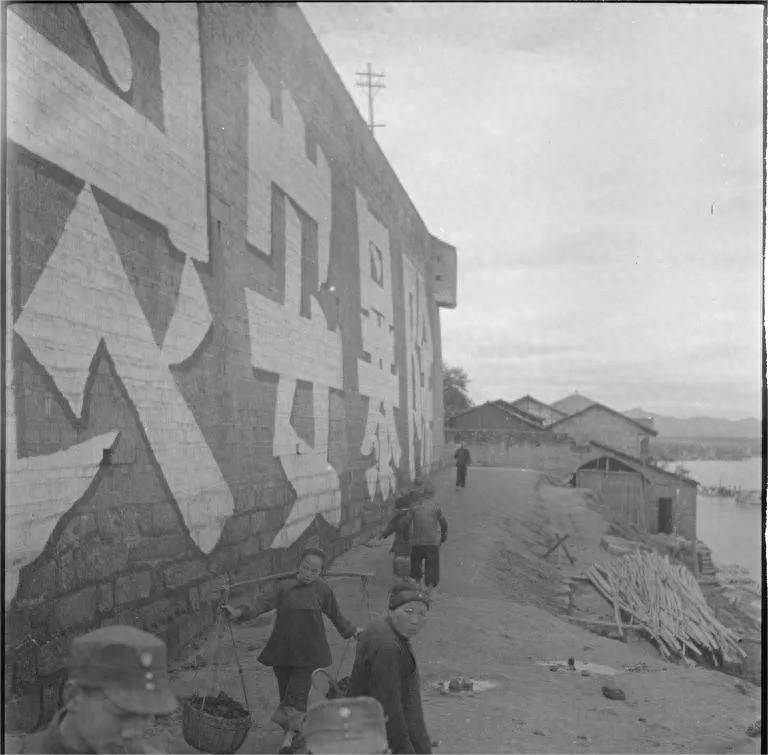

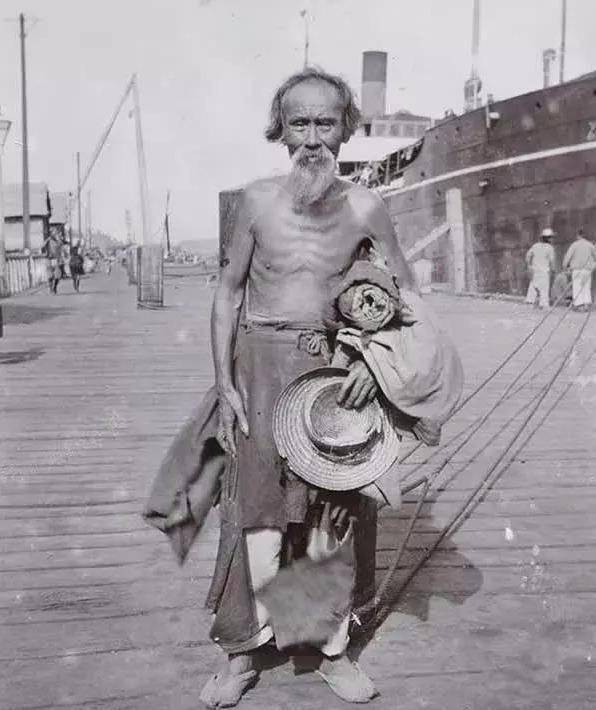

“旧社会”是一个常常引起争议的历史时期。有人认为,那时百姓朴实,生活虽然贫困但却宁静安稳,人与人之间少有心机,过得平凡却也安然无恙。另一部分人则对“旧社会”抱有强烈的反感,甚至称它为“万恶的旧社会”,仿佛对那个时代充满了排斥。那么,为什么对于“旧社会”的看法会如此分歧呢? 这其中的原因,主要在于我们对“旧社会”这个词的理解不同。首先,我们需要明确“旧社会”和“新社会”之间的区别。通常,人们认为1949年新中国成立是社会变革的分水岭,标志着“新社会”的开始。因此,1949年之前的中国社会,尤其是在半殖民地、半封建化的背景下,就被称作“旧社会”。  那么,那个“旧社会”究竟是什么样的呢?它真如某些人所说,真是一个“万恶”的时代吗?为了探讨这个问题,今天我们通过一组外国摄影师塞西尔·比顿于1944年拍摄的中国旧社会照片,来一窥那个时代的真实面貌。  自1840年鸦片战争起,中国的“旧社会”便陷入了动荡。那时,能读书的人极少,文盲泛滥,社会贫困,很多人每天为了填饱肚子四处奔波,街头常见乞讨的身影。治安极差,暴力和犯罪几乎成了日常。照片中,一面破旧的墙壁上写着“除暴安良”四个字,虽然这句话本意是安抚民众,但在当时的社会环境中,几乎没有太多作用。  在那个时代,老百姓的生活非常困苦。战争和天灾不断侵扰,百姓遭受了巨大的压迫和剥削,根本没有办法过上安稳的生活。照片中,一位面容憨厚、瘦弱的男人正在劳动,虽然他手中依旧忙碌着,但还是对着镜头露出一丝微笑。这种表情看起来有些呆滞,因为当时的照相机是新鲜事物,许多人并不习惯面对它。  在某个相对整洁的家庭中,一位母亲紧紧地拉着女儿的手,手里拿着蒲扇轻轻扇风,而床上的女人看起来虚弱无力,似乎生病了。两人目不转睛地盯着摄影师的镜头,眼中流露出复杂的情感。或许是对过往痛苦的控诉,或许是希望通过镜头寻求帮助,更多的是对这个陌生摄像机的警惕和不安。从她们的表情看,幸福的气息似乎并不明显,反倒更多是生活的压迫与无奈。 旧社会的农民,尊严几乎为零。很多人年纪还小,就不得不承担起劳作的责任。照片中,劳动者的面孔几乎全是年轻人,甚至连未成年的孩子也在艰苦劳动。在他们背后,一位监工手持木棍,背上扛着钢枪,显得颇为霸道。所有的劳动者都目不转睛地看着镜头,似乎这一刻的停歇,成了唯一能享受的片刻宁静。  当然,也有一些人过得相对好些。像这位小商贩,他在镜头前露出了微笑,店铺宽敞,商品琳琅满目,显然生活条件比大多数普通人要好得多。这些商铺里的土特产,可能在当时非常受欢迎。然而,若遇上战乱,这样的商铺也随时可能关门。  旧社会的集市上,贫富差距非常明显。市场中,挂满飞禽的肉架旁,既有穿西装的富人,也有衣衫褴褛的穷人。能够在集市上卖肉的人,通常属于小资阶层或富裕家庭,而大部分普通百姓平时连一顿肉都难以吃到,鸡蛋、白馍等食物通常只有在节庆时才能享用。  一张展示南方米粉作坊的照片,呈现了那个时代的另一面。米粉在当时类似北方的面条,但制作方式不同。拥有这样的作坊的人通常能赚到不错的钱,他们也常雇佣廉价劳动力。这种米粉作坊不仅是生意,也是许多人生存的保障。  在没有自来水的年代,大多数人都依赖井水,而这些井并非全天都有水,尤其是冬季,缺水是常事。即使有水井,水源也不稳定,给人们的日常生活带来了很多不便和困难。  旧社会的寺庙并不仅仅是供人们求法悟道的地方,很多贫困家庭往往选择在寺庙中栖身。那些无处可去的人们,通常不得不寻求庇护,生活艰难,生存本身就是一场苦斗。  那时,几乎没有什么运输工具。自行车对普通百姓来说是奢侈品,更多的地方还是依赖牲畜拉车。而在一些地形崎岖的地方,连牲畜也无法通行,许多时候只能依靠人力代替。那个时代,家庭中的每个成员都必须劳动,男女老少都要出一份力。  然而,在一些较为繁荣的城市中,少数人已经开始穿上中山装。这些人通常属于上层阶级,他们的生活显然远比大多数百姓要好得多。  旧社会的艰辛甚至延续到了六七十年代。那时,许多人仍然吃不饱饭,生活非常困难。照片中,那位背着竹篮的妇女,手里拿着一条小鱼清洗,这条鱼对她的家庭来说几乎是奢侈的美味,几乎等同于“过年”。对于许多人来说,能够吃上一顿热乎的鱼肉,已是无比幸福的事。  贫困百姓的衣物大多单调朴素,没有任何鲜艳的色彩或花样。那时的衣物通常要经过反复修补才能继续穿下去。虽然衣服简单,但它却深刻反映了贫困家庭的日常生活。  旧社会的学堂仍保留着“古香古色”的氛围。然而,在学堂中接受教育的大多数孩子,都是来自富裕家庭的孩子,地主或商人的孩子占据了大部分席位。贫穷家庭的孩子通常早早地就被迫背负起生活的重担,去街头担货、捡煤,甚至在寒风中为生计奔波。  这些由西尔·比顿于1944年拍摄的照片,展示了那个时代的真实面貌。通过这些镜头,我们能够深刻感受到那个时代的沉重与压迫。从这些画面中,我们或许能对那个历史时期有更为深刻的理解和感悟。  |

|