| 527801728 | 2025-11-19 21:23 |

|

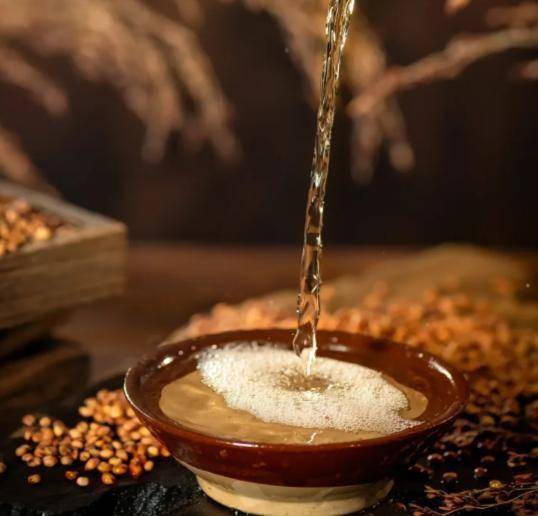

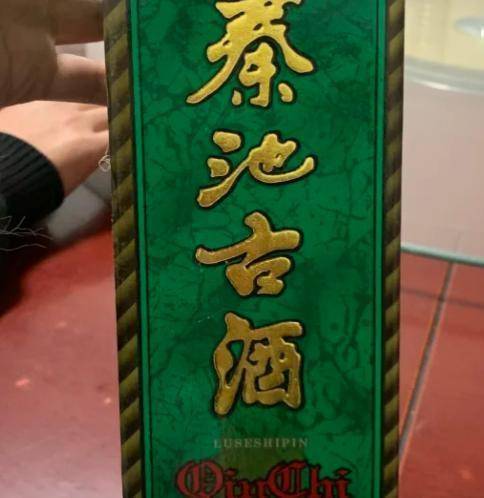

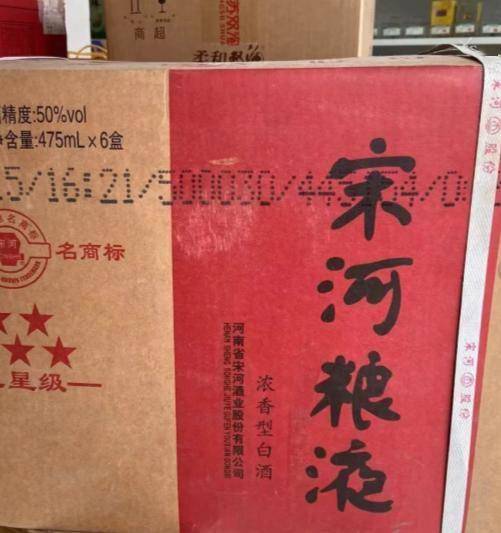

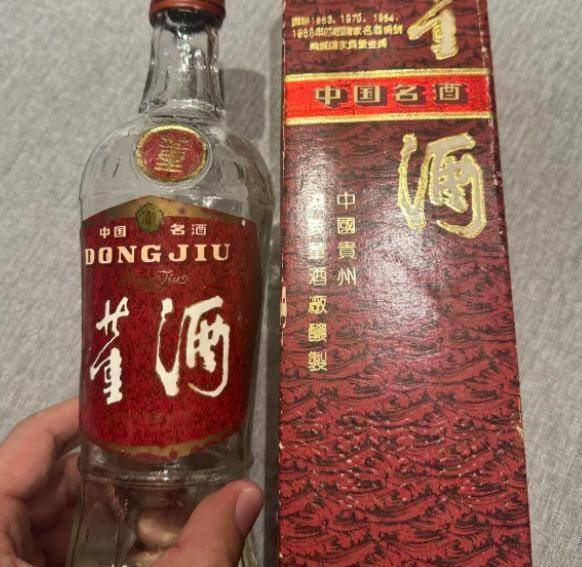

每个时代,都有属于自己的“酒桌之王”。它们曾是宴席上当之无愧的主角,是逢年过节送礼最体面的选择,更是一代人心中不可磨灭的共同记忆。然而,市场无情,大浪淘沙。  有些品牌虽曾辉煌一时,却因种种原因,逐渐淡出主流视野,成为“时代的眼泪”,静静地在超市货架上蒙尘。今天,我们就来盘点中国4大“可怜酒”,回顾它们的巅峰时刻,探寻它们从家喻户晓到无人问津的落寞轨迹。  它们的故事,是中国白酒市场几十年风云变幻的缩影,充满了戏剧性的转折与深刻的教训。 1. 孔府家酒 上世纪90年代,是属于广告的黄金时代,而孔府家酒正是那个时代最耀眼的宠儿。凭借王姬那句深入人心的“孔府家酒,叫人想家”,它精准地抓住了国人内心最柔软的思乡情怀,一夜之间火遍大江南北。在那个品牌意识初萌的年代,孔府家酒几乎成了低度白酒的代名词,年销售额一度突破10亿元,是当之无愧的国民品牌。  然而,成也广告,败也广告。 孔府家酒过度依赖营销轰炸,却忽视了产品品质的持续创新和品牌文化的深度挖掘。当消费者的新鲜感过去,当更多强大的竞争对手出现时,它后继的产品力显得苍白无力。加上家族式管理的弊端逐渐显现,企业在激烈的市场竞争中步履蹒跚,最终被时代远远抛在身后。  如今,孔府家酒的品牌仍在,但早已不复当年之勇,在货架上显得有些落寞,更多是作为一个怀旧符号而存在。 2. 秦池古酒 如果说孔府家酒是广告营销的成功案例,那秦池古酒就是一场极致的豪赌。1995年,名不见经传的山东秦池以6666万元的天价夺得央视“标王”,一夜之间名满天下。次年,它更是以3.2亿元的“天价”卫冕,创造了那个时代最疯狂的营销神话。“每天开进央视一辆桑塔纳,开出奥迪”的豪言壮语,至今仍被商界人士津津乐道。  巨额的广告费与秦池自身微不足道的产能严重不匹配,很快,媒体曝出秦池用四川的散酒进行勾兑的“川酒勾兑”事件。这一下,彻底摧毁了消费者的信任。一个靠广告吹起来的神话,瞬间破灭。秦池古酒从神坛跌落,其速生速死的经历,成为中国商业教科书中一个最经典的失败案例。如今,秦池品牌已基本退出全国性市场,沦为山东一个无人问津的区域性小品牌。  3. 宋河粮液 在白酒版图上,河南曾是一股不可忽视的力量,而宋河粮液就是“豫酒”最骄傲的金花。作为中国十七大名酒之一,宋河粮液凭借其醇厚的口感和稳固的品质,在整个中原地区拥有极高的市场占有率和品牌忠诚度,是无数河南人宴席上的首选。  多年来,宋河粮液股权多次变更,导致企业发展战略摇摆不定,管理层无心也无力进行长远的品牌规划和市场深耕。在川酒、黔酒的强势挤压下,它未能守住自己的核心市场,品牌定位也变得越来越模糊。如今,宋河粮液虽仍在努力求生,但早已失去了与一线名酒抗衡的实力,即便在河南本地的市场,也被其他品牌不断蚕食,其境遇令人唏嘘。  4. 董酒 董酒是一个极其特殊的存在。它以其独特的“董香”(也被称作药香)闻名于世,其酿造工艺被列为国家保密,是中国老八大名酒之一。这种风格独一无二,也为其赢得了一批忠实的爱好者。然而,独特的风味既是它最大的优点,也是它难以大众化的致命缺点。在浓、酱、清三大主流香型主导的白酒市场,董酒那股明显的“药味”,让许多初次尝试的普通消费者难以接受。  高昂的市场教育成本和狭窄的受众面,使得它始终无法实现真正的市场突破。如今,董酒选择坚守自己的小众市场,服务好那批核心粉丝,这或许是明智之举。但在大众商超的货架上,它常常是被消费者忽略的存在,显得“曲高和寡”,颇有几分英雄寂寞的意味。  总结: 这四大“可怜酒”的衰落,是市场选择的结果,更是企业自身战略失误的必然。它们的经历为所有品牌敲响了警钟:没有永远的王者,只有顺应时代、持续创新、坚守品质,才能在激烈的竞争中立于不败之地。酒香也怕巷子深,但酒若不香,巷子再浅也终将无人问津。 |

|