| huozm32831 | 2025-11-18 16:00 |

|

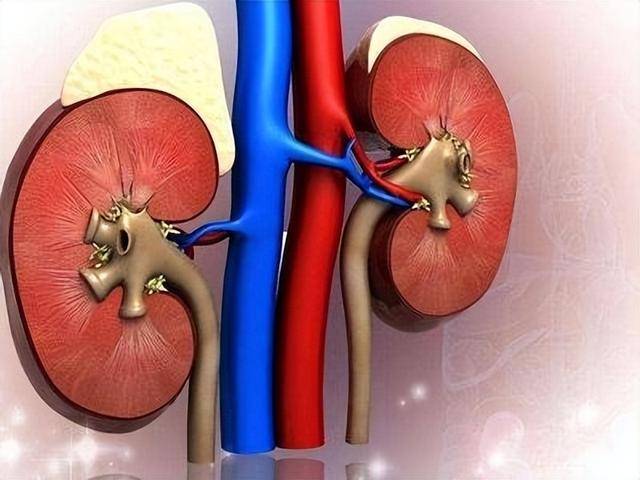

不少糖尿病人常有这样的疑惑:明明控制了饮食、吃药也没落下,血糖还是忽高忽低,身体状况也总不太稳定。其实糖尿病的问题,远远不只是血糖本身,更深层的,是整个身体代谢系统出了问题。  糖尿病像个“代谢总指挥”罢工了,牵一发而动全身。说得直白些,糖尿病从来不是单打独斗的事,而是连锁反应的结果。而黄豆这种看起来普通又平凡的食材,在不少研究里被悄悄“立了功”。真别小瞧这颗豆,它在帮助改善一些关键的代谢问题上,确实能派上用场。 胰岛素“失灵”的时候,黄豆或许能帮上忙 胰岛素这个词,说起来大家都不陌生。很多人知道,糖尿病和胰岛素脱不了干系,但“胰岛素失灵”到底是啥意思,可能就没那么清楚了。其实它不是胰岛素少了,而是身体细胞对它反应迟钝了,打个比方,像是钥匙插得进门锁,但门死活打不开。  这种时候,身体虽然还在拼命分泌胰岛素,血糖却控制不住。这个时候,饮食调理就非常重要。研究发现,大豆异黄酮对胰岛素敏感性有一定改善作用。 有些临床试验显示,糖尿病患者每天摄入40克左右的黄豆制品,坚持几周后,胰岛素抵抗的指标有明显好转,空腹胰岛素水平也有所下降,血糖也更加稳定。黄豆中的高质量植物蛋白,在帮助胰岛素功能恢复方面也有一定积极意义。  肝脏“过劳”也可能和糖尿病有关,黄豆或能减压 糖尿病人还有个容易被忽略的问题:肝脏“过劳”。肝脏是人体最大的代谢工厂,不仅参与糖代谢,还负责脂肪代谢、蛋白质合成。糖尿病状态下,胰岛素功能异常,肝脏常常会被迫承担更多“代班任务”,导致脂肪在肝内堆积,形成脂肪肝。 久而久之,不光血糖控制变难,肝功能也容易受损。有研究显示,黄豆蛋白能够在一定程度上抑制肝脏脂肪积聚,改善肝酶指标,有助于减轻肝脏负担。豆制品富含的卵磷脂,也能促进脂肪乳化代谢,不让脂肪在肝里“打地铺”。  慢性炎症是糖尿病的“隐形杀手”,黄豆有一定平衡作用 糖尿病还藏着一个“隐身杀手”——慢性炎症。不是感冒那种发炎,而是持续存在、低水平、全身性的慢性炎症反应。它像火种一样,在身体里烧着,看不见、摸不着,但却能让胰岛素抵抗更严重、血糖更不稳定,甚至诱发并发症。 黄豆中的大豆皂苷和大豆异黄酮等天然成分,具备一定的抗炎作用。有项系统性回顾研究指出,适量摄入豆类能降低C反应蛋白水平,这是一种炎症指标。  吃对东西,确实能在“灭火”这件事上帮上忙,虽然不是药,但积少成多,日常饮食里的点点滴滴,会在身体里慢慢“写”下影响。 肌肉在减少,代谢在退化,黄豆能给点“底气” 不少中老年糖尿病人,还有个烦恼:肌肉在悄悄减少,整个人好像力气也越来越小。其实这跟代谢退化密切相关。肌肉不是用来看的,它是重要的代谢器官,是血糖的“容器”。 肌肉少了,血糖的“存放地”就少了,再加上活动减少、基础代谢下降,血糖就更难控制了。黄豆作为高质量的植物蛋白来源,其中的蛋白质氨基酸组成接近动物蛋白,但脂肪含量更低,没有胆固醇。  一些营养研究显示,糖尿病患者在饮食中增加豆类蛋白摄入,可以有效提升肌肉合成能力,减缓肌少症的发生速度。特别是与运动结合时,效果更加明显。别看这只是餐桌上的一碟小菜,它在“稳住肌肉”这件事上,真不差劲。 血脂异常这件事,不能只盯着胆固醇 关于血脂问题,很多糖尿病人只盯着胆固醇,其实更关键的是“三高”联动中的高甘油三酯和低密度脂蛋白。黄豆中的不饱和脂肪酸尤其是亚油酸,还有大豆甾醇,都对调节血脂有一定积极意义。 有项涉及近万人的流行病学调查显示,经常食用黄豆制品的人群,其甘油三酯水平、低密度脂蛋白水平显著低于不常吃者,高密度脂蛋白反而更高。  这类脂质改善对糖尿病的血管并发症预防来说,是个好消息。食物不是药,但吃得对,就能少吃药,这句话虽简单,但背后藏着一整套身体的逻辑。 当然了,吃黄豆也不是盲目猛吃。有肾功能不全的人群、尿酸高的人,还是要注意量的控制。一般建议每日黄豆制品摄入在25克干重左右,换算成豆腐大概就是一块拳头大小的量。  豆浆也行,但要记得不要加糖。家庭自制豆浆时也要注意充分煮熟,避免生豆毒素影响健康。还有一点,很多人买豆制品时不看标签,选那种加工过多的“豆干零食”,其实反而摄入了大量钠和添加剂,对糖尿病控制不利。 有人可能会问,这点食物的变化,真的有那么大用吗?其实慢性病管理,最怕的不是没吃药,而是生活细节反复出错。饭桌上那点看起来“微不足道”的选择,一天也许没什么,但一年、五年之后,它可能决定了血糖的走势,是不是早早出现并发症。  黄豆不贵,不稀奇,却刚好能对准几个代谢问题“下手”。它不是灵丹妙药,但是真正懂得怎么吃、吃多少、什么时候吃,对于糖尿病人来说,就是实实在在的帮助。 糖尿病不是靠某种食物就能逆转的病,但黄豆在代谢层面的辅助作用,确实值得重视。从胰岛素敏感性、肝脏负担、慢性炎症,到肌肉减少和血脂异常,它都不是“局外人”。  管好血糖不容易,靠的不是某种“神操作”,而是一个个科学选择的积累。在吃这件小事上,真别小看了那颗黄豆。 人到中年,身体有点小毛病,好像也不稀奇。腰酸背痛、失眠多梦、饭后胀气,这些听着就让人头大。但有些毛病,真不是“岁数大了”的问题,一不小心就能命都丢了。肾脏问题就是这样,尤其是尿毒症,真不是啥小事。 肾一旦出事,想救都难。医生常说一句话:“肾脏是个沉默器官,出问题时已经来不及了。”这话不是吓唬人,是真的。很多人查出尿毒症的时候,肾功能基本就废了。那为啥现在越来越多四五十岁的人查出尿毒症?医生说,天天吃那三样,再好的肾都扛不住。  不少人一听尿毒症,第一反应就是:不就肾功能不全吗?洗个肾就好了呗。但事实真不是这么轻松。尿毒症是慢性肾衰竭终末期,也就是说肾基本罢工了,没法再工作。 这时候代谢废物排不出去,身体开始中毒,最后可能就是心脏、肺、神经系统全线崩溃。唯一的办法就是透析或者换 肾。可透析不是想洗就能洗,每周好几次,一次四五个小时,还得配合严格饮食,花钱还折腾人。而换 肾?那得排队等器官源,还得担心术后排异。真不是一件容易的事。  医生说得没错,现在人得尿毒症越来越多,其中一个主要原因就是吃得太“狠”。尤其是三样东西,天天吃,肾哪受得了。高盐食品、高磷饮料、高蛋白饮食,这仨像“慢性毒药”,一口一口吃进嘴,肾脏就在一点一点崩。 高盐食品 这事儿很多人压根不当回事。有人说,“我就是口重一点而已。”可这个“口重”,对肾来说是压根扛不住的负担。钠摄入过多,血压上升,肾小球压力也随之升高。时间久了,肾小球硬化,过滤功能减退。  数据显示,中国成年人每日钠摄入量平均为10.5克,几乎是世界卫生组织推荐量(5克)的两倍。这不是个别现象,而是普遍现象。那些腌制咸菜、卤味、辣条、咸鱼、泡面,盐含量都爆表。平常一顿吃下来,盐分轻轻松松就超标两三倍。 肾脏每天负责过滤钠,如果量太多,超出它的处理能力,肾小管负担加重,最终就是结构损伤和功能减退。有人说吃点咸点有啥事?就是这种不以为意,让很多人走到了肾功能衰竭的那一步。 高磷饮料 那些碳酸饮料、奶茶、能量饮料,全都榜上有名。磷本身是人体需要的,但多了,就变成毒。尤其是磷酸盐这种无机磷添加剂,吸收率超高,90%以上会直接进入血液。  肾脏负责排出多余的磷,可如果摄入太多,肾排不过来,血磷浓度升高,会导致钙磷代谢紊乱。时间长了,骨质疏松、血管钙化、肾功能损害都来了。 有研究指出,长期摄入高磷饮料的人,肾病风险比普通人高出2.7倍。而且这些饮料特别容易让人上瘾,一瓶接一瓶。看似喝的是爽口,其实喝的是“肾毒”。更可怕的是很多青少年和年轻人都爱喝,从小喝到大,肾从小就在受罪。 高蛋白饮食 听起来挺健康的,尤其是健身的人,动不动就一天两三块鸡胸肉、蛋白粉大勺大勺往嘴里灌。有人觉得这是强身健体,结果是肾脏负担爆表。蛋白质代谢会产生大量含氮废物,比如尿素氮、肌酐,这些都需要肾脏排出。  如果摄入过多,肾小球滤过率会升高,导致肾小球高压、肥大,时间长了结构损伤,进而发展成蛋白尿、肾功能异常。一项发表在《中华肾脏病杂志》的研究显示,高蛋白饮食与肾功能下降有显著相关性,尤其是对已有肾病基础的人群影响更大。 很多人一边抱着增肌计划,一边把肾累得快废了都不知道。更别说现在很多网红餐推荐各种“高蛋白减脂套餐”,鸡蛋、瘦肉、牛奶一堆堆往上加,不管三七二十一先吃再说。这些操作放在年轻健康人身上,肾还能扛一扛,但对中年人来说,真是雪上加霜。  肾脏不是万能的过滤器,它也有“寿命”和极限。年轻时乱吃、暴饮暴食、没节制,肾脏被操得太狠,一到中年就各种“报警”。高血压、蛋白尿、水肿、贫血,很多人觉得是别的病,实际根源是肾出了问题。 现在医院里的肾病科门诊排队都排到走廊去,越来越多四十多岁的中年人被查出慢性肾病,而他们的饮食习惯几乎都有共同点:咸、喝饮料、不控制蛋白质摄入。 除了这三样,还有一个特别容易被忽略的点就是“长期饮食不均衡”。有人天天外卖,蔬菜几乎不吃,水果更是从来不碰。维生素和抗氧化物质摄入不足,导致肾小球的微环境紊乱,免疫力下降,易引发感染和炎症,加速肾损伤。久而久之,慢性肾病悄悄发展,最后就是尿毒症。  肾病可怕的一点是早期几乎没症状,等到发现时,大多已经发展到中后期。有数据统计,90%以上的慢性肾病患者早期并未察觉,等到尿量减少、水肿、恶心、乏力等症状明显时,基本已经进入肾衰阶段。 这个时候治疗不仅费用高、周期长,效果也差,生活质量严重受影响。而且肾病的治疗是个长期战,吃药、复查、控制饮食,稍微松懈就容易复发或恶化。 真正要养好肾,不是等到尿毒症来了再补救,而是从平时的每一口开始控制。从饮食结构入手,减少高盐、高磷、高蛋白的摄入,增加蔬菜、水果和优质碳水的比例,每天足量饮水,不憋尿,适度运动,避免长期使用对肾有毒性的药物,比如某些止痛药和抗生素。这些看起来平常的小事,才是真正护肾的关键。  中年人是家庭顶梁柱,一旦肾出事,不仅自己遭罪,家庭也会被拖累。医生常说一句话:“肾病不是一天吃出来的,是年年吃出来的。”很多人不信,觉得离自己很远,直到哪天突然检查出肌酐飙升,才后悔莫及。 其实真正该警惕的是那些看起来还“挺健康”的人,长期三高控制不好、饮食乱来、不体检,这些人最容易中招。现在市面上的垃圾食品太多,诱惑太多,但身体只有一个。不管是为了自己,还是家人,吃饭这事,得上点心。  不是非得全清淡,但至少要有节制。有时候不是身体不给力,是自己太不当回事。尿毒症这仨字,听着就让人头皮发麻。可真要避免它,也没那么难。别让嘴巴的一时爽快,换来肾脏的长年受苦。那些天天吃高盐高磷高蛋白的习惯,早晚会让身体给出“清算”。 肾病,不会说话,但从不无声。只不过它发出信号的时候,人们早就已经听不见了。想让肾多陪伴几年,别再拿它当“铁人”用。吃饭的那一口,多一点节制,就是少一份后悔。 |

|