| jjybzxw | 2025-09-30 09:30 |

|

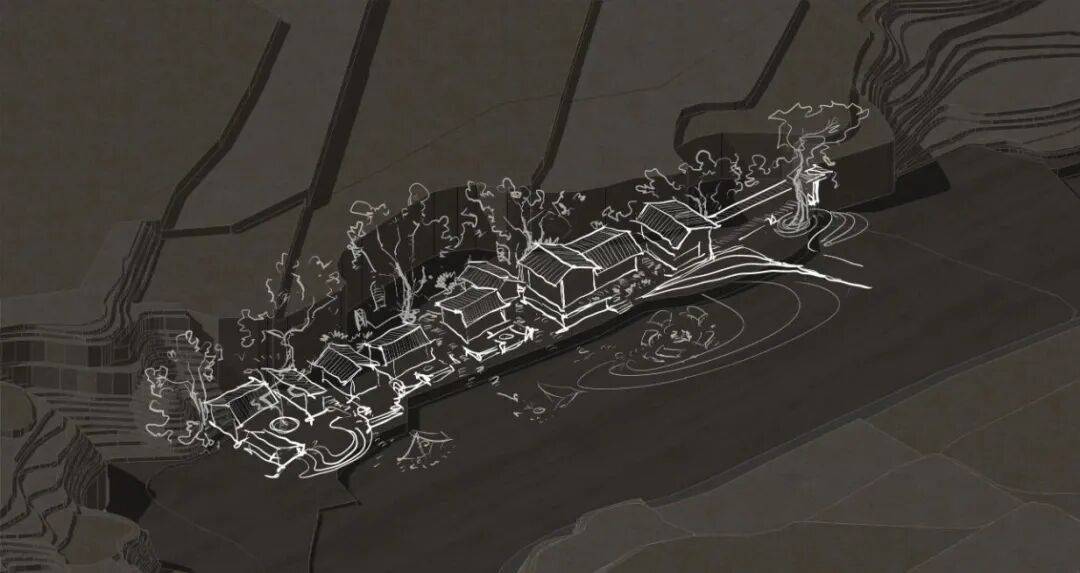

△跃龙谷与周边村落的生态关系 序: 作为一种在中国城市化进程中不断衰退的空间实体,当代乡村所面临的诸多发展问题无疑是一个复杂的系统,任何一种以“建筑针灸”方式推动乡村振兴的尝试,都是一种充满挑战的综合实践。跃龙谷酒店作为青墨建筑设计整合协同建筑、室内、景观三专业激活乡村、振兴乡村的一次设计实践,此项任务的复杂性,不仅在于需要对场地现有窑洞空间进行适应性改造提升,还包括通过植入新的功能和场景,借助建筑的媒介性正向引导乡村振兴和激活。

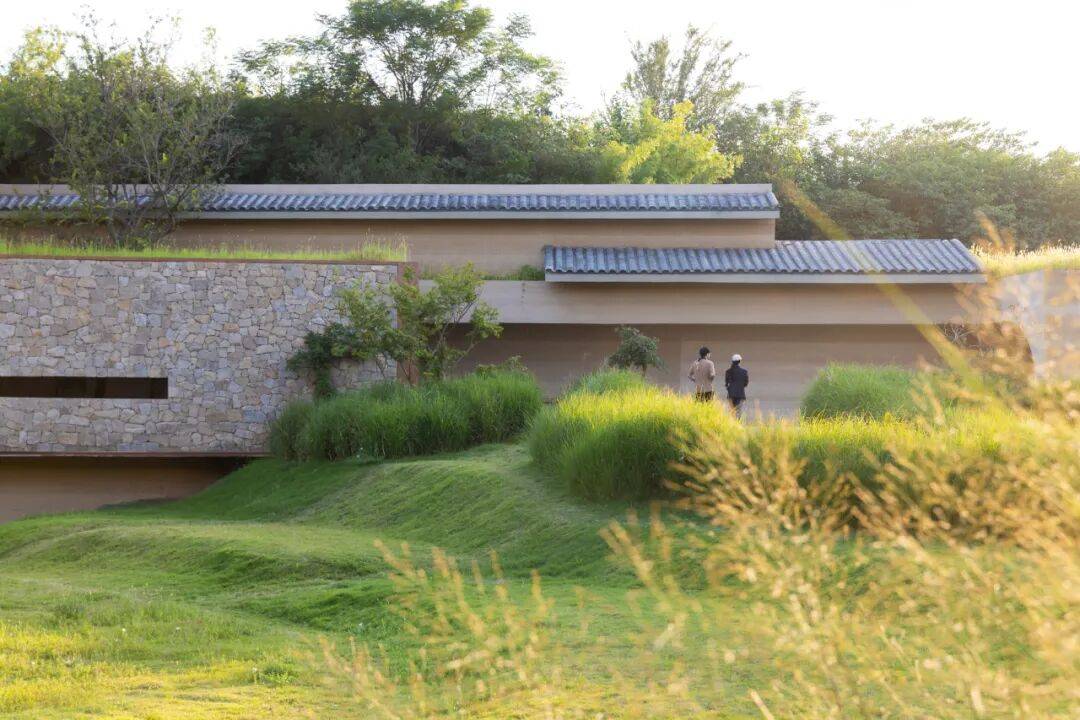

酒店位于洛阳杨沟村,距离龙门石窟景区大约4公里,场地前身是一处沿黄土沟壑排布的靠崖式窑洞,在建筑师到来时已经废弃不用。 经过对周围村落现场的调研踏勘,我们发现不远处的杨沟村是一个在冲沟中营建的典型村落,村落空间骨架呈现出一字鱼骨型排布形态,且当地民居大多采用装饰较少的地域性材料进行建设,虽有翻新但好在村落总体的空间肌理没有完全破坏,仍然生动地记录着自然场地的信息,保持了乡村肌理之间的动态原生性。

△跃龙谷手绘草图

由此,在项目设计最初阶段讨论场地与大环境之间的相互关系上,生成了多种可能的空间结构形态,为了实现酒店与周边原始村落的联系,设计通过对杨沟村“传统轴线”空间骨架和“前院后厅”民居特征做提炼,并保留场地大片原始的田野绿地,最终找到了与周边村落总体现状所契合的答案。

场地 狭长型沟谷

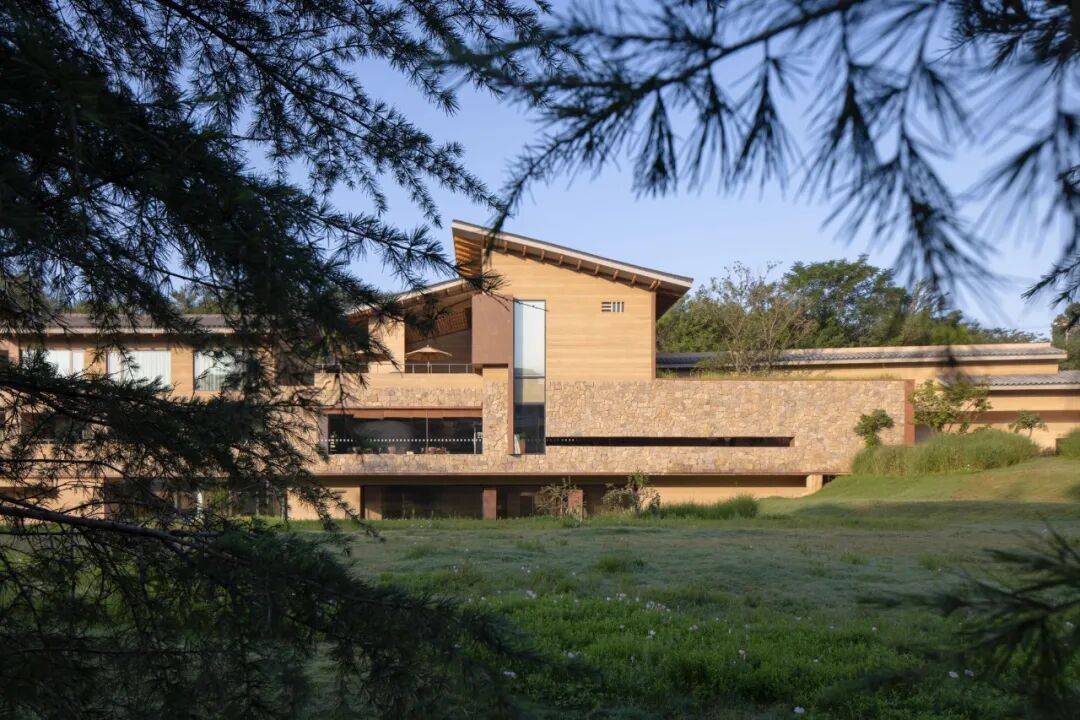

地块轮廓呈不规则形状,长159米,最窄处仅有7米,高差在13米左右,整体态势自南向北递减,呈背南地形。约4454㎡的建筑面积,密集地配备有形态、功能各异的客房以及公区大堂、餐厅、泳池。如何在狭而野的地块上穿插设计以小而精的建筑,对于追求融入乡土自然、营造松弛氛围的设计方案构成了显著的挑战。 为了实现各建筑形态之间的分野,总体布局上,设计尝试改变传统村落围合式的排布方式,转而采用化整为零的手法,把整体拆分、打散,寻求以一个连续、横向的大聚落空间串联起多个独立的单体,这种设计消解了建筑本身巨大的体量。

△跃龙谷场地生成示意图

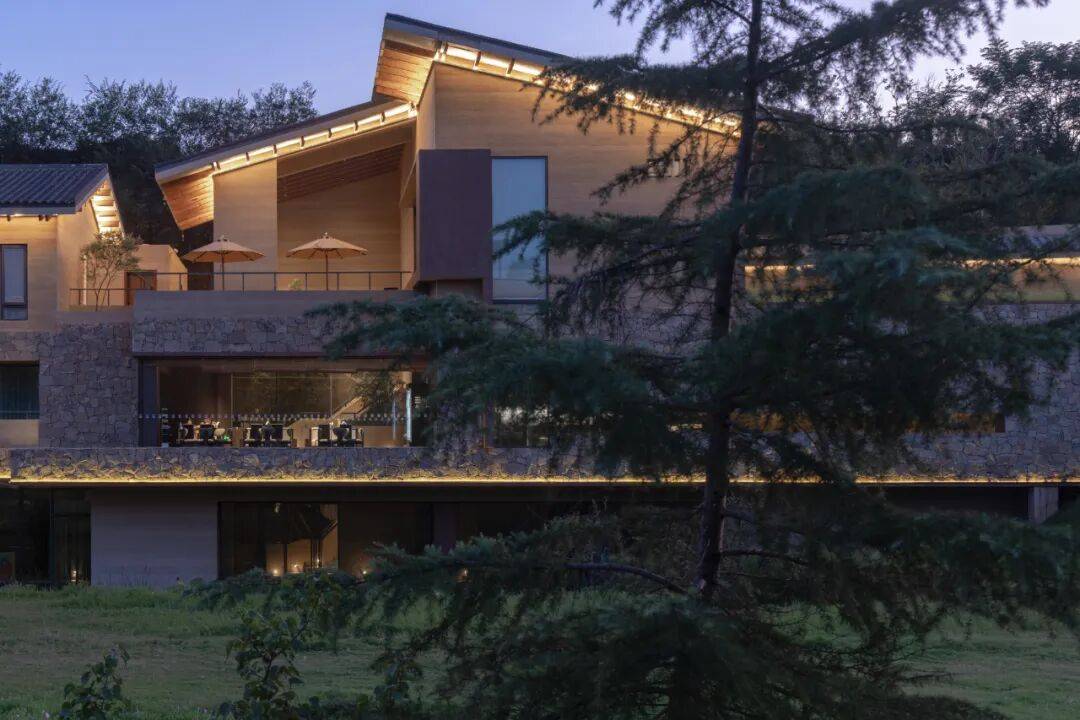

△跃龙谷动线生成示意图 在后期的呈现中可以看到,酒店建筑群布置于狭长场地的单一轴线两侧,面向景观敞开。相互嵌套的鱼骨形道路将各空间序列融入其中,在强化开放式街巷主轴的同时,尽可能创造竖向连接条件,增加了建筑整体的可达性,静与动、私密与开放得到有机融合。 在设定空间动线的时候,设计尝试了很多转折与过渡。去往酒店的路途并非平铺直叙,从外围宽阔大路驶入原野林地小路,能感受到地形作用下的谷地高差特征,形成“由喧入静”走入情绪的变化。 基于总体布局,外来车辆流线、酒店接驳车流线、户外活动流线、酒店客房流线、森林栈道流线各序列之间妙趣横生、各有不同,既有融入林野的无限乐趣,又有游走村落的情感回归,曲折而又富有变化。

设计期望用一片开放无界、自由蔓延的场域,表达度假空间“去中心化”的倾向。景观不被限定于某个庭院的矩形边界内,而是渗透进灰空间,并向四周延展。 建筑墙体高度也不局限于固定的数值,斜屋顶之间相互错叠在一起,屋檐自然地向外向内伸缩舒展,并无单一的视觉中心。

界定路径的建筑体在轴线两侧轻盈错动,半开放拱形廊道尺度也随之改变宽窄,或是转折方向,或沿山墙面向上攀升,起到消融边界的作用,同时将拱形的弧形墙面从视觉尺度转化为身体可感知的尺度,以便让人们可以自由地进入到连续的建筑中,与曲折开放式街巷形成风景上的互动。 从空中俯瞰整个建筑群,分散的同时又在视觉上形成了统一的整体,建筑与街巷模糊了边界,融入了自然生态,丰富了人的自在感,形成松弛的氛围。

窑洞 克制性修复

在乡村振兴、乡土激活的大时代背景下,面对面目模糊的乡村空间环境,高保留、低介入的针对场地内破旧、坍塌窑洞做出适应性改造与建设是思考的重点。 在前期调研测绘的基础上,设计特别针对当地的村落肌理、建筑形态、细部材料进行了深入的研究,一步步建立起地域性的工法谱系以作为存量更新与轻量设计的参考框架,这关系到保护和传承日渐濒危的窑洞民居文化。 后续的修补营造过程中,设计全面保留窑洞原始已构成的空间系统、位置、形体和相互对应关系,修补手段将旧有窑洞与其他建筑的差异性限定在极小的范围,由此演变为对场地历史和自然关系的直接继承。

△窑洞修复改造思路示意图 清拆加固与布置院落 基地窑洞的自构性及年代久远,导致其建筑质量已相当脆弱。设计策略遵从最小干预的原则,首先对原有窑洞农居做建筑质量评定,并予以加固修复。同时,为保证窑洞客房整体风格与外部主体相协调,对原有窑洞门头进行拆除重造,并对内部进行相应的空间格局调整和条件提升,并提炼重要空间节点。

△街巷剖面图

每间窑洞客房都有单独的入户庭院空间,动线上不与其他客房入户流线产生交叉,有效地增强了客房的宁静感和私密性,提升了度假的体验感。 窑洞入口连廊采用轻钢屋面,结构采用100高钢梁悬挑,在解决雨篷功能的同时保证了屋面的轻薄和美观,为建筑增加了在地肌理感。

△窑洞客房轴测示意图

© 青墨建筑设计 窑面修葺与室内提升 窑洞门头采用砌体结构,干垒石块箍口所用的材料以毛石为主,仅稍加修整。门头贴近山脚,为保证基础开挖不影响山体的稳定,利用原有土层,采用条形基础形式,减少基础开挖量,在基础施工阶段一并预埋管道。 同时,考虑到1号楼局部设有开敞式地下室,为避免楼栋倾覆风险,对地下室进行抗倾覆设计,为保证基础开挖影响山体稳定,设计时严格控制基础边至山体的距离。

△窑洞客房室内改造剖面图

© 青墨建筑设计 传统窑洞民居的开窗洞口较小,无法满足客房室内空间对于光照、通风和观景等方面的需求。为了改善窑洞建筑内部的光照环境和景观视野,设计中不断变大窑洞的窗墙比系数,安装现代门窗系统。既能提升室内通风、采光,又保证了外立面简洁统一,确保外围结构密闭性,增强保温隔热性能。 在窑洞内部,使用特殊的固化剂以及防水防潮涂料,使得窑洞内部的白色墙面更加坚固,有效地解决了落灰、返潮的问题。为了提升室内的舒适度,设计扩大窑内的空间结构,使原始窑洞通风差的局面得到彻底改变,又借助其间的空腔,设置了节能、环保的地源热泵空调系统和新风系统,增强了建筑的恒温恒湿性能。 空间 小场景交织

设计希望跃龙谷酒店不单单只满足了居住的需求,还应具备一定的精神性与松弛感,空间场景也需要多元化、有一定叙事性。大堂、泳池、餐厅、露台都会以一种相对开放与灵活的方式展现,让它变成一个“交流会客厅”。 接待大堂 公区接待大堂提炼窑洞元素,通过新的材料和技术,临摹出拱顶、圆弧几何形建筑弧线,增强了空间的纵深感和韵律感。 为实现落客区在一层到二层之间12米大开洞的造型设计,结构上采用从二层梁下挂小立柱的形式。天井式建筑,是传统民居建筑中排水、通风的组织核心所在,有着“四水归明堂”之说。设计利用大开洞围合成一个开放式空间,在入口和厅堂之间形成了一种过渡的闲逸空间。

天光从上方大开洞处和侧面墙体的几何长窗引入,实现空间与光的渗透,营造出宁静平和的氛围,增强了空间的纵深感和韵律感。石板铺地与镜面水池,将人置入到隐逸的建筑氛围下,剥离于现实,使精神得以释放。 斜屋顶漂浮于底部横向基座上,上下结构区分明显,檐下网格状排列构成的整个空间架构,在山墙面以平和舒缓的檐面支撑收头,兼具木构原始的力量感与仪式感。

△室内泳池区域 客房 客房分三种,独院VILLA可闹可静,适合2-4个家庭组团居住;极具洛阳当地特色的窑洞客房,配置以独门独院的私密空间;复式联排客房适合一家三口/四口居住,上下空间独立互不打扰。 客房室内整体风格注重简化不必要的装饰,呈现相对克制安稳的基调。藤编、木饰面、木地板的材料组合搭配柔软的陈设,表达亲昵而雅奢的质感。窗明几净,格调考究,点点滴滴中都透着一种自然、简朴、侘寂之美,设计意图将现代简约的休闲度假美学与本土文化相融合,呈现谦逊、朴素、柔软的风格语言。

△ 独复式联排入户区域

△ 客房室内区域 露台 除保持各个房间的相对独立与隐秘性外,设计将露台塑造成一个相对安静独立的屋顶秘境。露台与客房空间贯通,创造了酒店活动场景中的垂直变化,也定义了不同空间使用场域的灵活组合可能。 为了保留一定的隐私性与舒适性,设计采用视觉错位的方式去进行规避,如设置突破常规高度的视角,既可以保证瞰景无遮又能避免住客之间的直视。不同位置的露台,也为建筑空间增添了活跃诙谐的丰富表情。

庭院 在豫西河洛传统民居文化中, 院落是重要的空间组成部分, 村落沿水而生, 主街临水而设, 房屋就势围合形成聚落形式。 在本次设计中,“宅-院-园”彼此对应构成“半私密-半公共-公共空间”的完整序列,户间以墙体隔断,隔绝视线上的干扰。贯穿酒店庭院的流水体系,从林场泉眼处蜿蜒而下,沿着公区的水渠脉络形成无界开放的戏水场所。

△ 独院VILLA 材料 在地性运用

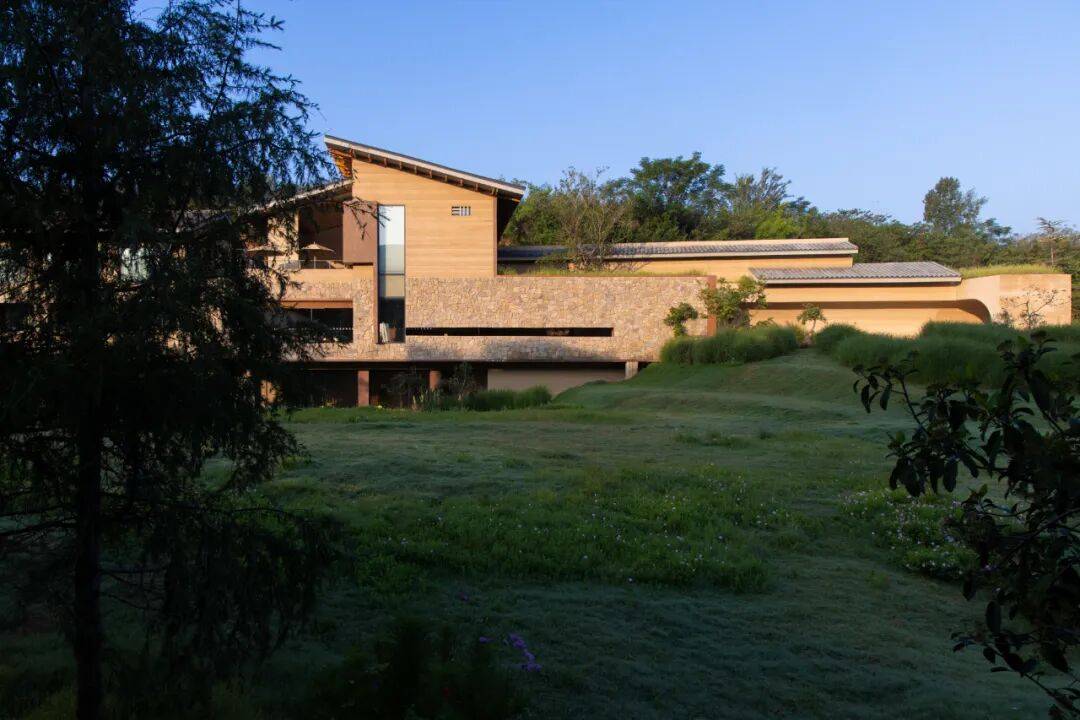

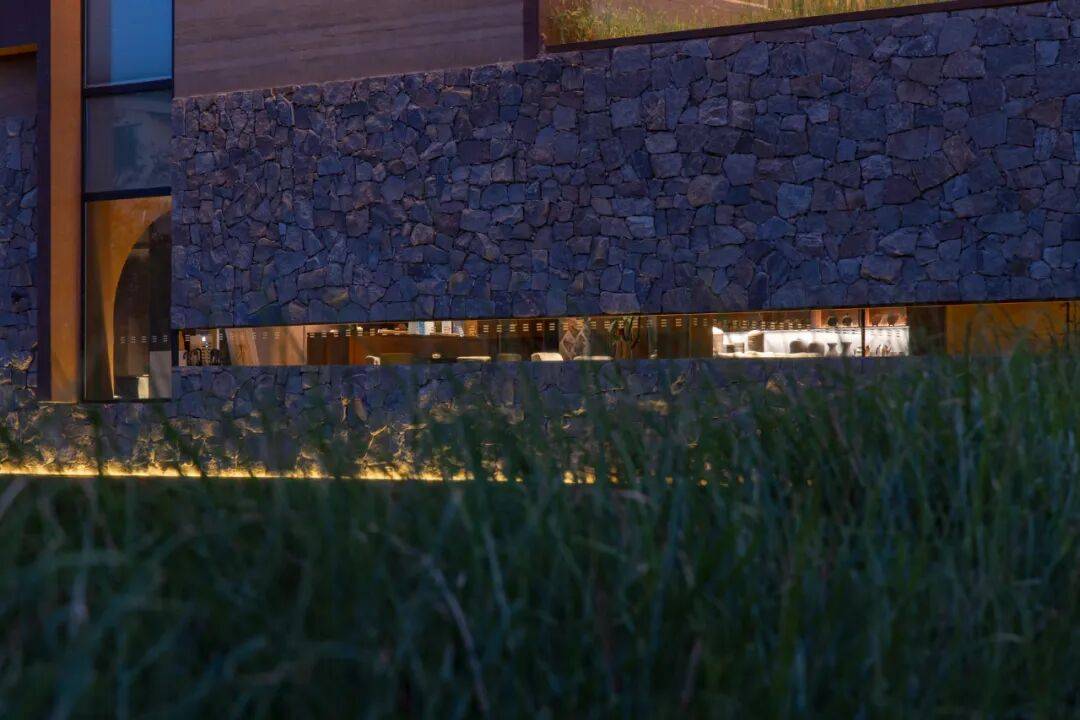

为延续乡村聚落肌理,建筑整体均遵循“在地性”的肌理表达,也通过可回收、可再生的材料提倡了低碳可持续的节能设计理念。 建筑内外不做多余的装饰,诚实地裸露出黄土地本来的颜色和质感。这是设计团队为了平衡村落建筑肌理与现代需求间的冲突,减少现代材料带来的异质感首先考虑的问题。夯土、毛石等标志材料元素的重复、错动排列,实现了富有韵律的立面效果,也使得该母题成为酒店的记忆点之一。

客房屋面采用结坡屋面的形式,呼应当地传统的民居形态,显得整个酒店低调沉稳。为了实现外立面轻薄的效果,结构通过对空间节点进行了改造,不仅实现了预期的建筑效果,而且因为取消了室外悬挑部分保温材料从而大幅减少了成本。 立面利用夯土涂料、毛石、锈板、木饰面与青瓦等材料,保留原始村落岁月斑驳的痕迹、拙朴归园的特色,延续地域生活与肌理。底层的实体石材砌筑结构,在阻隔潮气和稳固基础外,也使建筑与场地环境有机融合,让建筑具有一种生长感。 在这里,并没有宏大叙事的建筑空间,也没有昂贵繁复的材料做法,材料与形式的有机结合,每一栋单体的夯土、垒石、小青瓦,均与当地自然环境完美融合,还控制了造价且更加环保。

另外,立面上横向长窗、方形窗、L形转角窗均采用更现代、轻盈的大面块玻璃窗,在新旧对话之间实现传统与现代、厚重与轻盈、实与虚的对立统一,玻璃与黄色夯土碰撞又能融合出一种别样的观感,为这个地区注入了全新的建筑风貌。同时,窗框成为了画框,从室内往窗外的视线可以有景可观,光影的注入让空间变得丰富、充满诗意。

结语

酒店,作为城市文化发展的产物,当被植入到中国乡村中时,在当前时代背景下其所承担的使命或许可以解释为激活乡村、振兴乡村;而从建筑设计的角度回看,这种贴近地域场所的空间操作,并未选择一种推倒重来的惯性策略,此次青墨建筑设计以适应性活化更新而非全盘拆除开发的方式介入,在留住在地窑洞记忆、材料的同时,通过巧妙融入现代人的生活场景活化整片区域,将新旧空间实现了和谐再生。

技术图纸 △跃龙谷酒店总图

△一层平面图 △窑洞客房区剖立面 △公区与客房区剖立面 项目信息 项目地点:洛阳伊滨区诸葛镇杨沟村 建筑面积:4454.46㎡ 业主单位: 洛阳青墨跃龙谷旅游发展有限公司 建筑设计:青墨建筑设计 景观设计:李上阳 照明设计:方方 室内设计:青墨建筑设计 施工图设计:青墨建筑设计 摄影版权:存在建筑-建筑摄影、青墨建筑设计 |

|