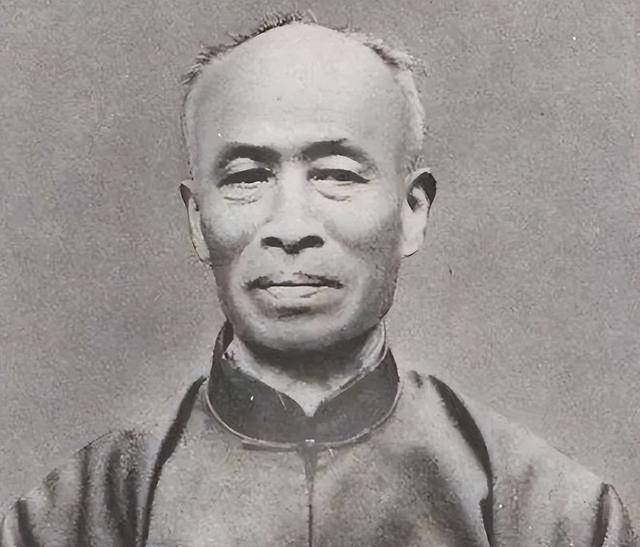

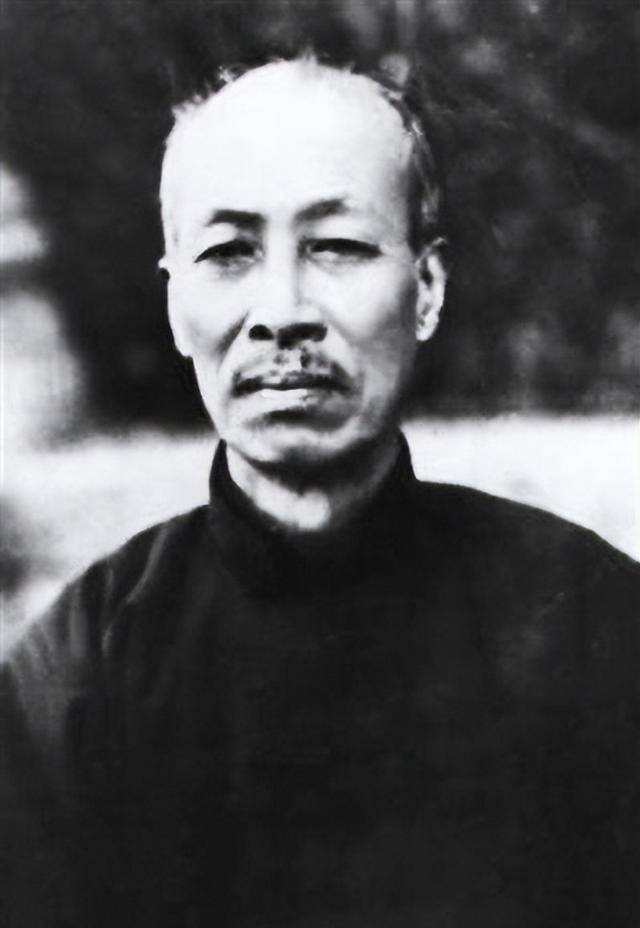

郑孝胥,1860年生于苏州胥门,所以取名胥,祖籍福建闽县。

家里是书香门第,父亲郑守廉是咸丰三年进士,在北京做官,亲戚朋友里头不少当官的,这让他从小就泡在传统教育里,读经史,练书法,基础打得牢。

1882年,他参加福建乡试,考了个解元,也就是第一名,这在当时地方上挺轰动的。

考中后,他没急着进京赶考,而是先在北京混了几年,1885年进了李鸿章的幕府,当幕僚,帮着起草文件,处理外交。

他认识了严复,两人关系好,他还教严复的孩子们念书。

李鸿章看重他,给了不少机会。1889年,他通过内阁中书考试,正式当官,官阶到同知。

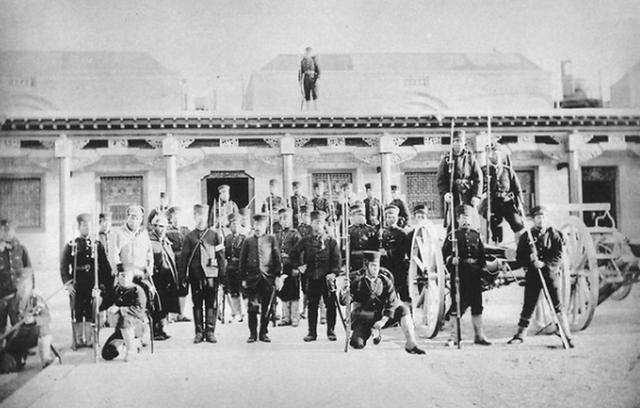

1891年,李鸿章的儿子李经方去日本当公使,郑孝胥跟着去了,当使馆书记官,管文件和联络。

次年升东京领事,不久调到神户和大阪总领事,在日本待了三年,跟当地政商打交道,处理华人侨民的事,贸易纠纷。

那时候,日本明治维新刚搞成,他亲眼看到人家的变化,记了不少笔记,但这也让他对日本有点好感,后来埋下祸根。

1894年甲午战争打起来,日军进朝鲜,清廷赶紧召他回国,他帮着协调后勤。战败后,清廷签《马关条约》,他对结果不满意,但还是继续干活。

战后派他去广西当边防大臣,管边境防务和矿产,巡视了好些地方,处理地方事。

1900年左右,转湖南布政使,管民政财政,搞了些学堂和道路建设,但没多久辛亥革命就来了。

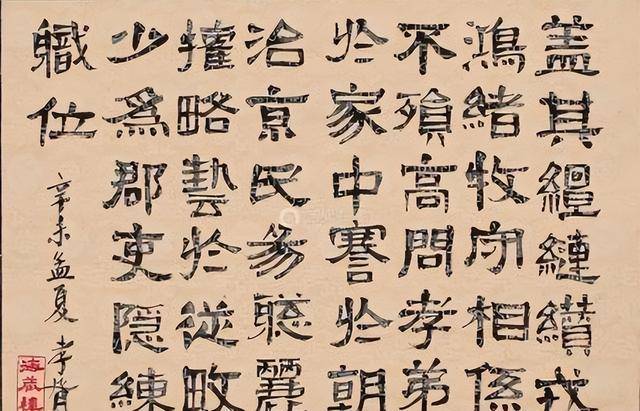

1905年,他为林则徐祠堂题碑文,字刻在石头上流传开,书法界开始认可他。他的字学颜真卿,早年刚劲,后来融唐宋多家,瘦硬灵逸,线条有张力。

徐志摩、林语堂这些名人找他学过,影响不小。书法界有“北于南郑”的说法,于右任在北,他在上南,名气大。很多人求他题匾、刻碑,连光绪的命令有时都让他写。

1908年之前,他闲在上海,偶尔接题字活,价格高得离谱。1915年为《词源》题两个字收500两白银,为商务印书馆题馆名要1万两。

1908年交通银行刚成立,创办人梁士诒是邮传部右丞,管铁路邮政,银行是为交通融资的。

他想用名人书法打名声,有人推荐郑孝胥,梁士诒亲自上门请。郑孝胥没马上答应,开价每字一千两,总四千两白银。

那年代,四千两能在北京买几套大院子,梁士诒二话不说就给了。

郑孝胥提笔写了“交通银行”四个字,结构严谨,笔力瘦硬,线条流畅,颜体风骨加个人味。

银行拿去做了招牌,从北京总部到各地分行,用这个字体印票据、广告。

从那起,这四个字随着银行扩张,在上海、天津等地出现,成了街头常见景。

1911年10月10日武昌起义,革命潮涌,郑孝胥在湖南干不下去,回上海,自称遗老,不给民国办事。跟些前清官员聊时局,偶尔题字挣钱。

他的作品在上海建筑和书封上多,影响还在。清亡让他迷茫,对民国不看好,怕中国被列强瓜分。

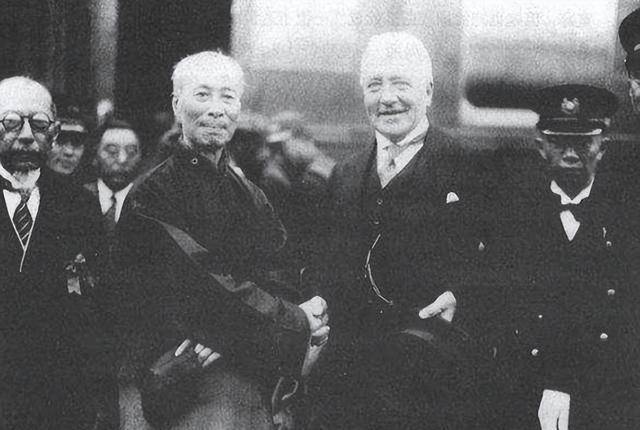

他开始接近前清皇室,1923年进宫当溥仪南书房行走,给建议,推复辟。溥仪听他的,两人关系铁。

1931年9月18日,九一八事变,日本关东军炸南满铁路,占东北。郑孝胥觉得这是溥仪复位的机会,赶紧联络日本人,写信谄媚,表合作。

1932年3月1日,伪满洲国成立,溥仪3月9日当执政,郑孝胥任国务总理,还管文教总长。

他推政策迎合关东军,1932年9月15日签《日满议定书》,承认日本驻军、控铁路,卖了东北权益。

这直接损中国领土,让他成汉奸头子。他的选择源于对清室的痴迷和野心,从文化人变罪人。

在伪满当总理到1935年5月,跟日本人闹矛盾,辞职。退到长春,生活低调,但被监视。1938年3月28日,死在长春寓所,78岁。

他的书法有价值,但汉奸名声坏了事,作品遇冷。只有“交通银行”四个字因银行百年历史保留,在各地街头见,提醒人艺术和道德分开。

交通银行的字沿用,部分因实用。银行从清末到民国,再到新中国,标识稳定,品牌价值大。换字得重设计,影响识别。

但争议在,网上常讨论,字本身无罪。但对受害者家属,这字是耻辱提醒。郑孝胥的遗产就这样,艺术流传,罪名永存。

人得对选择负责。他才华横溢,中举、当官、书法名,却晚年投敌。历史不饶人,他的名声臭了。郑孝胥的事,给后人教训,别让才华遮罪过。