清晨的医院急诊大厅里,王大爷拄着拐杖,面带疲惫地对老伴抱怨:“咱们年纪大了,哪天不难受点?可我那老邻居,感冒都不肯去医院,反倒精神头十足,还说‘不是病死的,是治死的。’”话音刚落,门口另一位年近七旬的大妈低声插了一句:“你不知道,现在有些病越治越糟,折腾半年的,没挨过去反而更糟心。”这样的对话,你是否也在家中或社区的茶余饭后听过?一时间,“不是病死的,而是治死的”这句话,在不少老年群体之间悄然流传。

这是医学进步的时代,也是不少人困惑和焦虑的时代。究竟哪些疾病真得“顺其自然”比“盲目治疗”要强?不去医院,真的可能活得更久吗?这里面究竟是真理,还是被片面夸大的健康误区?特别是排名第2的常见病,许多人误会太深,结果小病拖成大祸!今天,我们将结合专家权威解读和最新研究数据,为大家揭开“治死”的背后真相,帮您科学看待慢病管理,避免被片面言论误导。尤其是第3种疾病,很多人完全忽视了关键风险点。

人们口口相传的“不是病死的,是治死的”,其实源自对医疗副作用、过度干预的担忧。根据2023年中国慢病管理数据,约有27%的老年人因过度用药产生新的健康问题。但医生普遍强调,这种说法不能“一刀切”不少病如果完全不干预,反而危及生命。

很多人担心,一旦看病“药越吃越多、检查越做越复杂”,会不会反而伤了元气?实际上,部分慢性病,适度调整生活,结合正规治疗,生存期能延长高达24.5%,远超过单靠“放任自流”的结果。正是看不到科学分寸,许多人用“小病不用治,大病治不了”的心态,把慢病活生生拖成急症。

值得警惕的是,最新解放军总医院的临床调查显示,约有14%中老年患者因“自我断药或擅自停药”,导致病情加重或出现严重并发症。这个比例中,误信偏方、随意停药的案例并不少见。

哪些病“顺其自然”真会出大问题?这4种要特别警惕

医生一致提醒,下面这4种病,随意忽视危险极大,擅自停药或拖延“更长寿”反而害己。

高血压

很多人觉得“血压高点没事”,或者听人劝告“小病勿扰”,结果反而酿成大祸。据中华医学会报告,未管理的高血压人群,脑中风风险提升43.7%,心力衰竭风险升高近2倍。高血压看似无症状,但其实是“沉默杀手”。擅自停药可能会发生恶性高血压危象,甚至猝死。很多患者正是因为“自己感觉不错”,停药半年后突发脑梗,让家属追悔莫及。

糖尿病

身边不少老年人认为“少吃点糖、活动活动,血糖慢慢降”,但数据表明不系统管理糖尿病,5年内心脑血管并发症发生率高达35.9%。很多老人因误信“顺其自然”,导致视网膜病变、肾衰竭,最后不得不卧床、透析,生活质量急转直下。如果早期按照医生建议用药+控饮食,可让并发症晚发2-7年。

恶性肿瘤(癌症)

“别折腾,反正治很难,不如顺其自然。”你可能听过类似劝告。但专业研究发现部分癌症如早期肺癌、乳腺癌,在规范治疗下,5年生存率可以提升到70%以上。而仅靠顺其自然,生存期一般只剩1-2年。尤其是早筛早治越发重要。延误治疗的癌症患者,生存期大幅缩短,晚期并发症发生率超80%。一位医生坦言,真正“治死的”极少,更多是“拖死的”。

感染性疾病

“发烧就喝点凉茶休息,不用去医院折腾。”但现实情况是,尤其对于肺炎、败血症这类感染病,老年人体质较弱过程中容易发展迅速。数据显示,延误抗感染治疗,老年人死亡风险上升至24%—41%不等。部分人盲目坚持“自然疗愈”,结果引发多器官衰竭,后悔已晚。

如何科学就医?三条实用建议,守住健康底线

理性辨别“治死”还是“病重”

不是所有疾病都要“立刻开重药”,但绝大多数慢性病、重大疾病都需正规、科学干预。遇到危险信号(头晕胸闷、视物模糊、持续高热、黑便等),及时就医是底线。警惕各种“神药”“偏方”无科学证据。

坚持正规管理,合理用药很关键

绝不能凭个人主观随意停药或缩减剂量,尤其是高血压、糖尿病类药物。按医生建议,定期检测、动态调整用药方案,能有效降低并发症风险。每次就医时,主动告知用药史,配合监测,减少不良反应概率。

优化生活习惯,提升体质才是根本

日常养成良好的健康习惯合理膳食(多蔬果、少油盐)、规律锻炼(每周达标150分钟)、规律作息,可以协同控制慢病、辅助提升免疫。部分疾病的康复,需要医疗与自我管理双管齐下,而不是用“拖着不治”来换“安稳”。

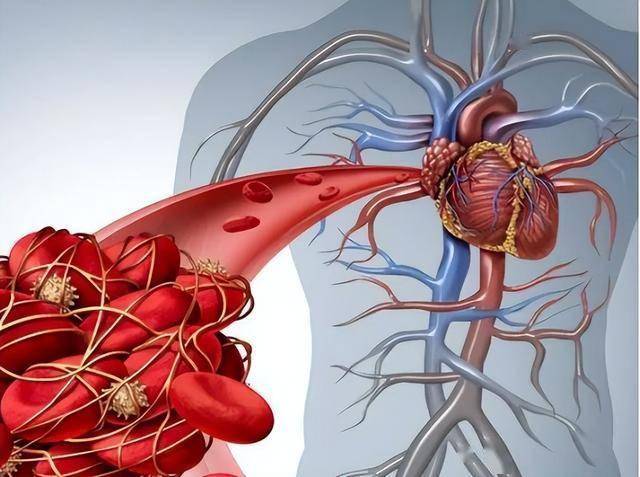

在退休社区的清晨,65岁的王阿姨刚从午睡中醒来,却发现自己脑袋昏沉沉的,走路时甚至差点摔倒。她还隐约记得,最近一段时间总爱犯困、注意力难以集中,有时候坐在窗边看风景竟然突然出现了短暂的视物模糊。本以为只是年龄大了,但体检时医生看着她的检查结果眉头一皱:“这些症状可不能忽视,很可能是脑供血不足发出的信号。

要是再不注意,可不仅仅是头晕那么简单,长期下来,甚至增加脑梗、老年痴呆的风险!”这句话让王阿姨彻底警觉起来。其实,像王阿姨这样的情况,在中老年人群中并不少见,许多人因为对症状认识不足而错过了早期预警。那么,脑供血不足到底有哪些“求救信号”?我们又该如何科学预防和改善呢?

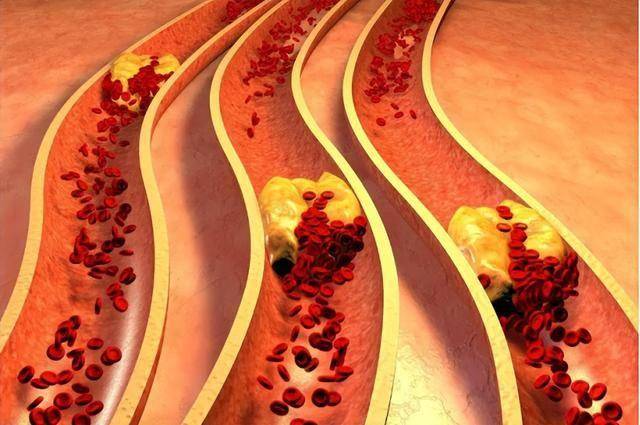

脑供血不足,并不是一个严格意义上的疾病诊断,但它真实存在且带来的影响不容小觑。简单来说,就是由于血管老化、动脉粥样硬化、血压异常或血脂异常等多重因素,使得大脑的血液供应减少。据北京协和医院神经内科数据显示,50岁以上人群脑供血不足发病率超过15%,而在高血压、糖尿病和高血脂患者中更常见。

不少人误以为脑供血不足仅仅是“头晕”,其实它的表现相当多样,常见6个前兆症状包括:

经常突然头晕、眩晕:有些人清晨起床、蹲久站起时头晕目眩,甚至有站不稳的感觉。

肢体麻木或舌、唇发麻:偶尔会有一侧脸部、手脚、舌头或嘴唇短暂麻木,这种异常需格外警惕。

说话不清或记忆力下降:暂时性吐字不清,或近期记忆减退,逻辑变得迟钝。

短暂性视物模糊:看东西突然一阵模糊、重影,但很快恢复。

全身乏力、走路老晃:总感觉没有精神,力气跟不上,有时候还会莫名其妙摔倒。

昏昏欲睡、注意力难集中:即使休息充足也觉得困倦,精神无法集中。

研究发现,这些看似不起眼的小问题,往往是大脑“喊渴”的信号。如果你在两个月内频繁出现上述症状,尤其合并“三高”、冠心病、动脉硬化等基础病,更要高度重视,及时到正规医院进行CT或脑部血流动力学检查。

脑供血不足危害大,忽视后果堪忧

很多人觉得“偶尔头晕没什么大事”,其实长期脑供血不足,对健康威胁极大。中华医学会的流行病研究数据显示:

持续两个月以上脑供血不足的人,发生脑梗几率约提升2.3倍,痴呆风险增加约78%。

不仅如此,长期血供不足还会使认知功能衰退速度加快,如发现阅读理解力、学习能力变差。

有数据显示,中国每年新发脑梗病例约270万例,约70%有不同程度脑供血异常史。

国内一项纳入5000名中老年人的队列研究指出,65岁后每增加1种慢性病,发生脑供血不足的风险提高15%以上。

更可怕的是,脑供血不足往往首发于“小症状”,直到突发脑梗或确诊为老年性痴呆才被重视。但此时已错过最佳干预时机。因此“有症状及时查,无症状也要防”才是保健的根本。

预防脑梗和痴呆,做好这4件事

好消息是,绝大多数脑供血不足引发的大脑健康危机,可通过科学干预降低风险。医生和专家总结了“四件事”,建议45岁以上人群作为日常防护重点:

控制“三高”,定期体检

高血压、糖尿病、高血脂是脑供血不足的主要祸根。血压维持在130/80mmHg以内,空腹血糖不超6.1mmol/L,低密度脂蛋白<3.4mmol/L,能显著减少脑部微血管损伤。每年体检别偷懒,一旦发现“三高”,坚持医生指导下正规治疗。

坚持规律锻炼,首推步行与太极

运动能促进全身血液循环,改善脑供血。哈佛公共卫生学院研究证实,坚持每周5天、每次30分钟中等强度锻炼者,脑梗发病率可降低32%。不必追求剧烈运动,建议步行、慢跑、太极拳等,让身体微微出汗即可。

科学饮食,远离油腻高盐

三餐搭配合理,坚持“多蔬果、少脂肪、足蛋白、限盐分”。每日盐摄入不超过5g,烹调油少于25g为宜。多吃橄榄油、坚果、深绿色蔬菜,对保护脑血管很有帮助。

多数营养研究显示,地中海饮食模式有助于降低老年痴呆风险。

规律作息,别忽视睡眠与坐姿

晚睡、熬夜、趴着睡觉、枕头过高都不利于脑供血。建议成年人夜间睡足7小时左右,选择高度10cm左右的枕头,能有效减少大脑血流障碍。

此外,减少久坐、避免长期低头玩手机,同样利于脑供血畅通。

健康其实很简单,关键在于日常的自我管理和对身体信号的敏感度。如果已经出现上述典型症状,或家人有类似表现,请第一时间到医院神经内科做详细检查,用科学诊断排查隐患,拖延只会让健康风险成倍放大。

只有将控“三高”、规律锻炼、科学饮食及改善生活方式融入每一天,才能远离脑梗、痴呆等可怕后果,让自己的晚年生活充满活力与自理力。